SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘要】 目的:比较微波刀与超声刀在肝癌切除术中的应用效果。方法:回顾性分析 2017 年 5 月至 2018 年 4 月该院收治的 180 例原发性肝癌患者的临床资料,按照手术器械不同分为观察组 98 例和对照组 82 例。两组均采用肝脏局部切除术治疗,观察组采用微波刀切除,对照组采用超声刀切除,比较两组手术指标水平、手术前后肝功能指标 [ 白蛋白、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、甲胎蛋白(AFP)] 水平、并发症发生率和术后 2 年生存率。结果:观察组术中出血量少于对照组,手术时间和住院时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);术后,观察组白蛋白水平高于对照组,AST、ALT、TBIL 和 AFP 水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组术后并发症发生率为 10.20%,低于对照组的 29.28%,差异有统计学意义(P<0.05); 两组术后 2 年生存率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:微波刀与超声刀应用于肝癌切除术,二者术后 2 年生存率相当,但微波刀切除术可缩短手术时间和住院时间,减少术中出血量,改善术后肝功能指标水平,降低并发症发生率。

【关键词】 微波刀;超声刀;肝癌切除术;肝功能;并发症

0 引言

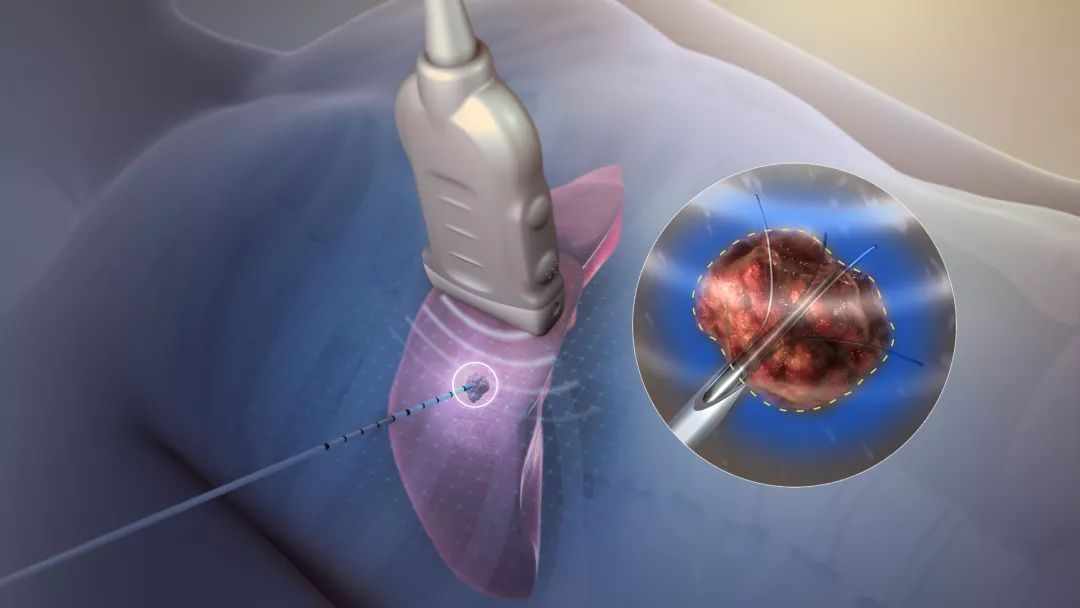

原发性肝癌死亡率较高,手术切除是目前治疗肝癌最有效的方法,但受患者身体、生活环境等因素的影响,术后 5 年生存率仅为 50%[1]。超声刀兼具凝固和切割的作用,但其术中、术后出血率及术后胆漏的风险较高 [2]。微波刀是一种新型的手术器械,可在短时间内产生 65 ℃以上的高温将肿瘤切除 [3]。本文比较微波刀与超声刀在肝癌切除术中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2017 年 5 月至 2018 年 4 月本院收治的 180 例原发性肝癌患者的临床资料。纳入标准:符合原发性肝癌诊断标准 [4];经病理组织学检查确诊;符合手术指征并接受肝脏局部切除术治疗;肿瘤直径 <5 cm;无肝外转移。排除标准:继发性肝癌;合并其他肿瘤者;合并高血压、糖尿病者;精神病患者;合并病毒感染者。按照手术器械不同分为观察组 98 例和对照组 82 例。观察组男 74 例, 女 24 例; 年龄 33~60 岁, 平均

(46.29±10.27)岁;肿瘤位置:左叶 45 例,右叶53 例;临床分期:Ⅰ期 47 例,Ⅱ期 29 例,Ⅲ a 期22 例。对照组男 61 例,女 21 例;年龄 30~56 岁, 平均(45.87±9.34) 岁;肿瘤位置:左叶 32 例, 右叶 50 例;临床分期:Ⅰ期 38 例,Ⅱ期 32 例, Ⅲ a 期 12 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法 两组均接受肝脏局部切除术治疗。全身麻醉,患者取头高足低 30°、健侧肝叶 15°侧卧位。采用电子腹腔内镜(成都市新兴内窥镜科技有限公司,XX·DFQ-H-01)建立人工二氧化碳气腹, 维持压力在 12 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa), 沿脐部下缘作一 10 mm 切口为观察孔,放置 30° 腹腔镜镜头;根据左、右肝切除部位,左肋缘下或右肋缘下锁骨中线处为主操作孔,切口为 10 mm, 于剑突下作一 5 mm 切口,作为辅助操作孔。

观察组采用微波刀切除(南京康友微波能应用研究所,MB-A)。首先观察肿瘤的大小、位置及是否易于游离等情况,在距肿瘤 1 cm 处,每隔 3 cm 取一个点,以便能将肿瘤完整的包围起来。设置功率 50 W,然后用微波刀在以上取好的点灼烧,每个点灼烧 5 min 左右,直至出现焦黄色为止,然后沿着灼烧圈用微波刀切除肿瘤。

对照组采用超声刀切除(美国强生公司)。频率 55.5 kHz,首先用超声刀离断圆状和镰状韧带等,游离肝脏,显露第一肝门,必要时阻断肝门血流。再沿肿瘤边缘打开肝包膜,拟定切断线,然后用超声刀沿切断线慢速档凝固、快速档切断切除肿瘤。

肝肿瘤切除后,使用生物蛋白胶封闭肝脏创面后冲洗腹腔,退去腹腔镜,留置腹腔引流管,缝合腹腔创口,术毕。

1.3 观察指标 (1)比较两组手术指标水平,包括手术时间、术中出血量和住院时间。(2)比较两组手术前后肝功能指标水平,包括白蛋白、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、甲胎蛋白(AFP), 采用溴甲酚绿法测定白蛋白水平, 采用日立7600-020 全自动生化分析仪测定 AST、ALT、TBIL 和 AFP 水平。(3)比较两组术后并发症发生率。(4)术后随访 2 年,比较两组生存率。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 21.0 软件进行统计学分析,计量资料以(x—±s)表示,采用 t 检验,计数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

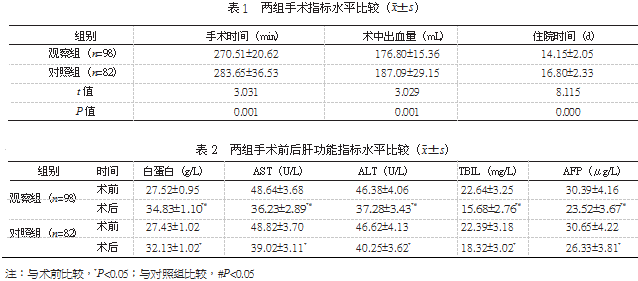

2.1 两组手术指标水平比较 观察组术中出血量少于对照组,手术时间和住院时间均短于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组手术前后肝功能指标水平比较 术前, 两组白蛋白、AST、ALT、TBIL 和 AFP 水平比较, 差异均无统计学意义(P>0.05);术后,两组白蛋白水平明显高于术前,且观察组高于对照组,两组AST、ALT、TBIL 和 AFP 水平均明显低于术前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

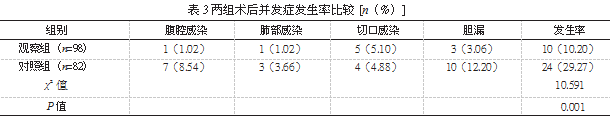

2.3 两组术后并发症发生率比较 观察组术后并发症发生率为 10.20%(10/98),明显低于对照组的 29.27%(24/82),差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

2.4 两组术后 2 年生存率比较 术后随访 2 年,观察组生存 77 例,生存率为 78.57%(77/98);对照组生存 57 例,生存率为 69.51%(57/82);两组术后 2 年生存率比较,差异无统计学意义(χ2=1.926, P=0.165)。

3 讨论

超声刀采用超声频率发生器使金属刀头进行机械震荡,使组织内的蛋白质氢键断裂、细胞分解而形成切除线,具有切割止血一步完成、热损伤小且无电流通过人体等优点,但无法精细分离出肝实质内的管道,在分离过程中盲目夹钳肝组织会增加术中或术后出血量,进一步增加胆漏风险 [5]。微波刀可将肿瘤边缘灼烧出一条切除线,随后将肿瘤切除, 出血量极少;且在术中不需要阻断肝门,故对肝功能的影响很小,患者预后较好 [6]。

本研究结果显示,观察组术中出血量少于对照组,手术时间和住院时间均短于对照组,白蛋白水平高于对照组,AST、ALT、TBIL 和 AFP 水平均低于对照组。分析原因如下:微波刀可预先处理肝脏断面,使多数脉管系统凝固、闭合,减少了术中出血量,同时减少肝门阻断时间,更利于术后肝功能的恢复,加速恢复进程 [7]。本研究结果同时显示, 观察组并发症发生率低于对照组,这可能是由于超声刀无法实现对肝脏内血管与胆管的精细解剖,对周围组织损伤较大所致 [8]。本研究结果还显示,两组术后 2 年生存率比较,差异无统计学意义,提示微波刀切除术可达到与超声刀切除术相当的生存率。

综上所述,微波刀和超声刀应用于肝癌切除术, 二者术后 2 年生存率相当,但微波刀切除术可缩短手术时间,减少术中出血量,改善术后肝功能,降低并发症发生率。

参考文献

[1]程书蕙,陈波,李晔雄 . 原发性肝癌术后辅助治疗的研究进展 [J]. 中华放射肿瘤学杂志,2019,28(3):233-237.

[2]陆录,陈进宏,贾户亮,等 . 超声刀在不同类型肝切除术中的应用选择 [J]. 腹部外科,2020,33(2):115-119.

[3]张小红,李坚,张波,等. B 超引导下冷循环微波刀治疗肝癌的价值: 附 116 例报告 [J]. 中国普通外科杂志,2008,17(7): 697-699.

[4]中国抗癌协会肝癌专业委员会,中华医学会肝病学分会肝癌学组,中国抗癌协会病理专业委员会,等 . 原发性肝癌规范化病理诊断指南(2015 年版)[J]. 中华肝脏病杂志,2015,23(5):321-327.

[5]丁振昊,蒋力,张珂,等 . 腹腔镜与开放式肝癌切除术治疗原发性肝癌患者临床效果对比分析 [J]. 临床和实验医学杂志, 2015,14(13):1113-1116.

[6]肖震宇,童兵,杨藩,等 . 新型微波止血分离器在 40 例肝切除中的应用 [J]. 临床外科杂志,2016,24(4):266-269.

[7]江德全,冯华国,代国华,等 . 超声刀联合双极电凝在腹腔镜肝切除术中的术效果 [J]. 检验医学与临床,2017,14(8): 1142-1144.

[8]岳军艳,李玉侠,王清华,等 . TACE 联合 RFA 与 TACE 联合冷循环微波刀治疗原发性肝癌的疗效比较 [J]. 中国介入影像与治疗学,2010,7(6):656-659.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/32825.html