SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在临床中,自发性蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)被认为是十分严重的病症,具有很高的致残率及致死率。近年来, 有研究人员指出了,SAH 产生不良的预后与破裂出血刺激、颅内高压、脑部血管发生痉挛(cerebralvasospasm,CVS)等因素有关,早期脑损伤(early brain injury,EBI)也会带来相应的影响。一些专家指出了,EBI 可能是导致 SAH 患者发生死亡的关键因素,然而,现阶段,对于SAH 引发 EBI 的相关分子机制还没有完全明确,也缺少针对 EBI 开展有效治疗的办法。EBI 被认为是发生 SAH 后 72h 内对于脑部带来的直接伤害。在产生 SAH 后,会激起自噬,且在产生 SAH 后的 24h 其活性最大,然而,自噬本身的激发与 EBI 间具备关联性与否还没有确定。

关键词:蛛网膜下腔出血;早期脑损伤;研究;自噬

0引 言

蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)是指各种原因导致颅内产生病变的血管发生破裂,血液溢出并直接流进蛛网膜下腔而引发的一系列综合征,占了急性脑卒中的 10%,被认为是临床上十分普遍、且严重的病症。世界卫生组织在开展调查后, 指出 SAH 总体发病率大概每年有 6-20/10 万人 [1],各地有所差异。多数患者发病是在进行强度较大的运动期间或是在运动结束后, 突然发生炸裂性的局部性或全头性的剧痛,较难忍受,并呈持续性加重,大多患者在患病后会产生脑膜刺激征,而最为突出的就是颈强直。SAH 十分典型的临床症状即为突然产生的剧烈头痛、喷射性呕吐、颈项僵硬强直等,病情严重的患者还会伴发局灶体征或意识障碍。学者在进行相关研究后指出,在产生 SAH 后 72h 中所引发的 EBI,可能与 SAH 预后不良之间具有紧密联结,变成了开展分析与研究的核心及热点。自噬会产生在各类组织与细胞中,并加入到对各类损伤细胞器与大分子物质实施回收、降解等进程中, 同时,其还会产生在各类生理进程与病理进程中。有研究人员指出了,在产生 SAH 后,很快就能够监测出脑组织中的自噬活性有所提升。然而,自噬在产生 SAH 而引发的 EBI 中的相关机制与功能等还没有确定,为此,该文就浅略阐述自噬及 EBI 间的关联性, 现将具体情况总结如下。

2自噬

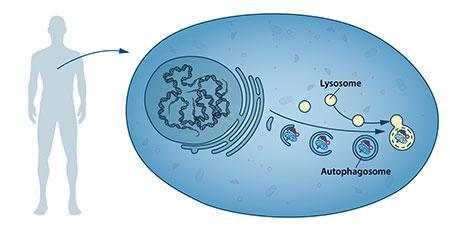

自噬即为程序性细胞死亡(Ⅱ型),其与细胞坏死、细胞凋亡一 同成为了细胞死亡的三类形式。自噬的特征即为单一或是两层侧 膜构造包覆到了所需进行降解的各类细胞器之上,或是折叠了各 类代谢废弃物、蛋白质等而产生了自噬体,最后,被运送到溶酶体 中,产生降解,进而引发细胞死亡 [2]。在脑出血、脑损伤、慢性神经退行性病症等各类神经系统病症中,自噬都有加入。自噬的十分 典型的表现主要就包括了:在产生缺血、感染、饥饿等各种不良因 素的刺激下蛋白质过量聚集或是错误地折叠,在细胞中高尔基体 与内质网之上的膜结构产生脱落,最终就形成了自噬体前体,其会 包绕靶细胞,逐步延展产生十分密闭的自噬体,自噬体被运送到溶 酶体中,并与其进行融合,变成自噬溶酶体,待降解物体被各种酶 系统所降解。

自噬相应的进程十分繁杂,主要就包括了数十类自噬有关基因(Atg)、数类激酶彼此进行作用、泛素化进程等,还会被 Beclin1型复合物、氨基酸、mTOR 型信号通路等自噬有关调控通路所调整。然而,现阶段,还没有对 EBI 有关的自噬基因开展分析与研究。所以,尽管自噬加入到了脑部损伤中,然而,其在产生 SAH 而引发的 EBI 中具备类似的功能与否,其机制为何,都要深层次实施分析与研究。

3早期脑损伤

EBI 即为在产生 SAH 即刻到 72h 内在全脑中产生的总体性受损,主要就有血管痉挛产生以前的全部事件,也极有可能与血管 痉挛产生的病因间具备关联性。EBI 是发生于 SAH 最初的出血刺激与其之后的各类生理、病理机制中,并在继发性受损产生以前 对脑部组织带来伤害,有关于这类生理、病理机制,尽管已分析与 研究了很长的时间,然而,这类机制在 EBI 中所凸显出来的作用依旧没有明确,且对这类机制进行的研究与分析大多都是构建在动 物模型的前提之下,还没有在临床上获得验证。

EBI 发生相应的生理、病理机制主要就有颅内压产生急性上升与脑部灌注压有所下降,从而在早中产生脑部血流总量缺乏。缺血使得神经细胞出现凋亡、自噬、坏死等,进而损害血 - 脑屏障,引发脑组织肿胀,使得脑损伤有所加剧。有研究人员 [3] 指出,抑制基质金属蛋白酶 -9 本身的活性能够减弱大鼠 SAH 后引发的 EBI。在发生 SAH 后,各类 C 反应蛋白、炎性细胞等逐步提升,表明了免疫炎性反应加入到了 EBI 的受损中。在发生 SAH 后的 72h 中,脑组织细胞、脑血管内皮细胞等位置的钙平衡被损坏, Ca2+ 浓度非正常性提升,脑血管连续产生收缩,许多神经递质被释放,激发了比如诱导型一氧化氮合酶等各类酶类,给细胞带来了伤害,并激发了引导细胞产生坏死的酶类,促使其发生死亡。自噬在 SAH 后的数个小时中就会发生,且极有可能对上述过程中所产生的许多活性物质进行降解,并吞噬各种修复细胞、受损细胞器 等,甚至是在保护机制无法逆转细胞损伤后,引导细胞产生死亡, 在 EBI 中凸显出作用。

4自噬及产生 SAH 后引发的 EBI

自噬加入到神经系统中的数类急慢性病症的生理与病理进程中,这类病症的生理及病理进程与产生 SAH 后引发的 EBI 间具备一致性,主要表现为颅内压有所上升、脑部血流总量有所下降等。 所以,自噬会在产生 SAH 后引发的 EBI 中凸显出相应的功能。

4.1自噬对于 SAH 所具备的形态学表现

电镜之下监测而观察到自噬体即为组织细胞发生自噬的“金标准”。相关学者 [4] 借助血管中实施穿刺的方式以获得了 SAH 大鼠模型,在电子显微镜之下指出了,其额叶皮质及海马区的神经 细胞产生了数类形态学方面的转变,各层神经胶质细胞产生了十分严重的伤害,细胞质中具备许多空泡,甚至是全部缺失、核固缩等 [5]。在海马 CA1 区,大量神经细胞被观察到了丰富的空泡状构造,主要就有电子致密物质或是带膜的螺旋状物质,这些表现即为自噬小体和自噬溶酶体相关的特点。对于这类自噬小体与自噬溶酶体来说,在同层的各类神经组织中,其都能够在星状胶质细胞中被监测出来,但是,其总量低于神经细胞,大多没有产生自噬样形态学方面的转变。有研究人员 [5] 对自噬其特点标识物实施免疫组化方面的分析与研究,指出了在健康大鼠的脑部组织中,只有较少的细胞发生了自噬,而发生了 SAH 后,大量的细胞发生了自噬, 且阳性细胞大多都汇集在神经细胞中,由此证实了,自噬对于产生SAH 后神经功能本身的恢复来说具有很重要的意义。

4.2自噬对于产生 SAH 后引发 EBI 相应的表达

组织蛋白酶 -D 即为溶酶所具备的水解蛋白酶,在其被阻碍后,会明显减轻自噬性细胞产生死亡 [6]。微管相关蛋白 1 轻链 3(LC3)是一种膜结合蛋白,通过实验证实也是自噬体膜之上的标 志蛋白,LC3- Ⅱ的水平或是 LC3- Ⅰ朝着 LC3- Ⅱ转变而上升一般都会被认为是评判自噬程度的更为可靠的凭据。Beclin-1 指的就是酵母自噬基因(Atg6)在哺乳动物中的一种同源物,是自噬相关的具有积极意义的正向调节基因,在自噬发生的早期进程中凸显出了十分关键的功能,Beclin-1 也被认为是一种监测自噬程度的标志蛋白。现阶段,一般均是运用各种方法监测如上各种标志物的增减进而判定自噬的程度。目前公认的自噬激活剂是雷帕霉素(RAP),抑制剂是 3- 甲基腺嘌呤(3-MA),这些都能够对自噬本身的活性进行人为干预,已被广泛运用到对自噬相应的机制实施分析与研究中。有研究人员 [7] 借助对大鼠其前交叉池实施注血而获得 SAH 模型,指出了 Beclin-1、LC-3 在产生 SAH 后的早期中就会产生,在 24h 达到高峰,在 72h 仍具有相关的统计学意义, 由此证实了,自噬在产生 SAH 后的早期中就被激发。借助对脑室中实施用药,由于自噬而引发的 LC3、Bclin-1 上升能够被药品所调整,由此证实了,自噬在这一模型中能够被调节。在对大鼠模型 施予 RAP 后,在产生 SAH 后引发 EBI 的表现得以好转,脑部水肿也得以减弱,神经细胞产生的凋亡有所下降,神经功能总分获得好 转。在运用 3-MA 后,大鼠模型 EBI 中如上指标都有所加剧,由此证实了,自噬在被激发后,对于舒缓 SAH 后引发的 EBI 具备潜在的功效。有研究人员 [8] 借助 SAH 大鼠模型以分析并研究胱抑素(CysC)对于产生 SAH 后引发脑部血管痉挛带来的影响,指出了, CysC 低、中浓度能够借助自噬途径以改善 SAH 患者 EBI 的症状, 并维护神经元细胞,CysC 有望变成减轻与防范各类 SAH 病症的新靶点。所以,在产生 SAH 后能够激发自噬通路,CysC 极有可能借助调整自噬通路而减轻 SAH 后所引发的脑部血管痉挛,使得神经功能好转。

4.3自噬及产生 SAH 后引发的血 - 脑屏障损坏与脑水肿

借助 CT 实施监测后指出了,8% 的 SAH 患者其会产生全脑水肿,在产生 SAH 后的 24h,双侧大脑半球其水肿有所加剧 [9]。所以,在产生 SAH 后,血 - 脑屏障的损坏与其所继发的脑水肿都是在 SAH 后 EBI 的关键表现,分析其原因,即:血液被分解所产生的血管活性物激活了许多脂质过氧化物反应、自由基反应等,使得 血管通透性产生了改变,脑水肿可能是因为血 - 脑屏障的通透性产生改变而引发了血管源性脑水肿,还可能是因为脑血流量有所 减低而引发缺血所致的细胞毒性脑水肿,或是二者相互作用的结 果。有文献报道 [10] 在构建 SAH 大鼠模型以前的 1h 与构建结束 后的 6h 中,在其腹腔中输注 Caspase 型抑制剂,借助免疫组化对Caspase-3 型阳性细胞总量施予监测,检测出细胞凋亡相关情况, 结果指出了,血管内皮细胞产生的凋亡被阻碍,血 - 脑屏障受损与脑水肿有所减弱。有研究人员 [11] 在制造 SAH 模型的 1h 后,通过其股静脉输注伊文思蓝染料,借助荧光分光光度计以监测染料自 血管中渗入至脑部组织的相关情况以评测在产生 SAH 后血 - 脑屏障其受损程度,再测算产生 SAH 后 1d 中其脑部组织本身的湿重及在烘干 1d 后其干重,测算脑部水分的增多率以凸显出脑水肿相关情况,指出了,在 RAP 产生的作用之下两者都有所减退,而在3-MA 产生的作用之下两者都有所提升。由此证实了,自噬是一种保护机制,其与凋亡是并存的,或是有相互作用,自噬能够清除 引发血 - 脑屏障破坏的各类因子,维护其健全性,并减弱脑水肿, 防范产生恶性循环,让大量的神经细胞能够成活。

4.4自噬及在产生 SAH 后引发的神经细胞凋亡

在小鼠的蛛网膜下腔中输注了血液分解后的物质后,很多细 胞发生凋亡,且发生破碎的 DNA 也更多 [12]。有研究人员借助对裂解结束后的 Caspase-3 实施监测指出了在 SAH 模型中,其神经胶质、神经元细胞等产生的凋亡都会提升 [13]。SAH 其各类生理与病理机制都会激发细胞打开其凋亡渠道,但是,自噬处于其中所凸显出来的功能依旧没有确定。抗凋亡蛋白(Bcl-2)能够与 Beclin-1加以融合,进而阻碍自噬。Hb3-only 中的蛋白成员能够伤害 Bcl- 2、Bclin-1 间产生的融合,促使自噬产生。运用 SAH 大鼠模型对 Caspase-3、胞质蛋白中有关的 DNA 碎片实施监测,以确定凋亡相关情况,结果指出了,在施予 RAP 后,细胞凋亡被阻碍,自噬的增强,可以抑制凋亡的发生并且减轻 EBI 的程度,相反的情况也如此,所以,在产生 SAH 后,自噬本身的激发借助阻碍凋亡,让细胞得以成活。在大鼠 SAH 模型的大脑皮质中能够监测出,很多神经细胞中出现了具有两层膜构造的小泡,这些小泡中可以检测出自噬内容物,而且很多细胞出现了胞膜破裂、胞核缩小及梭形变 等情况,这些特征性的表现说明其病理进程融合了凋亡、自噬 [14]。在分析与研究这类现象及线粒体功能间的关联性后指出了,促凋亡蛋白(Bax)在发生 SAH 后的胞质中低度表达、在线粒体外膜中高度表达,而 Bcl-2 表达有所下降、细胞色素 C 自线粒体被释放,从而使得细胞产生凋亡。借助 RAP、3-MA 能够对这类进程施予逆转或加剧 [15]。由此证实了,自噬本身的维护功能极有可能借助抗凋亡机制而实施,线粒体途径即为在产生 SAH 后引发 EBI 其自噬介导产生凋亡的关键靶点。

5结束语

自噬在发生 SAH 后引发 EBI 的中能够凸显出保护功能,减轻了 EBI 其生理、病理等相关进程。然而,因为现阶段对于 SAH 后引发的 EBI 中自噬相关的分析与研究只是十分繁杂的 EBI 其病理进程中的一小部分,且只借助施予自噬激活剂、抑制剂等相关方 式无法明确自噬处于 EBI 中的机制。由于自噬本身的功能处于不一致病症与身体条件中具备数类可能性,所以,对 SAH 后自噬的进行分析与研究尚有巨大的空间,需要学者不懈努力。

参考文献

[1]Itoh T,Imano M,Nisida S,et al.Increased apoptotic neuronal cell death and cognitive impairment at early phase after traumatic brain injury in aged rats [J]. Brain Struct Function, 2013,218(1):209-20.

[2]YAN FENG, YING CUI, JUN-LING GAO, et al.Resveratrol attenuates neuronal autophagy and inflammatory injury by inhibiting the TLR4/NF- κB signaling pathway in experimental traumatic brain injury[J].International Journal of Molecular Medicine,2016,37(4):921-930.

[3]姜大宇 , 陈晓旭 , 汪新宇 , 等 . 血清 MMP-9 与动脉瘤性蛛网膜下腔出血脑血管痉挛的相关性研究 [J]. 中国医药指南 ,2017,(8):3-4.

[4]H-Y Li, J Zhang, L-L Sun, et al.Celastrol induces apoptosis and autophagy via the ROS/JNK signaling pathway in human osteosarcoma cells: An in vitro and in vivo study[J].Cell Death & Disease,2015,6(1):1-14.

[5]DJ Roberts, S Miyamoto.Hexokinase II integrates energy metabolism andcellular protection: Akting on mitochondria andTORCing to autophagy[J]. Cell Death and Differentiation,2015,22(2):258-257.

[6]Araki T, Hayashi M, Saruta T.Anion-exchange blocker enhances cytoplasmic vacuole formation and cell death in serum-deprived mouse kidney epithelial cells in mice[J].Cell Biol Int,2006,30(1):93-100.

[7]安朝旺 , 刘瑶 , 任艺艺 , 等 . 大鼠蛛网膜下腔出血后海马区磷酸化细胞外调节蛋白激酶 1/2 表达与细胞自噬的关系 [J]. 福建医科大学学报 ,2017,(6):345-350.

[8]王雅楠 , 王晓华 , 吴洁 , 等 . 低水平的血清胱抑素 C 与脑动脉瘤关系密切 [J]. 神经损伤与功能重建 ,2017,(3):206-208.

[9]Claassen J, Carhuapoma JR, Kreiter KT, et al.Global cerebral edema after subarachnoid hemorrhage frequency,predictors,and impact on outcome[J]. Stroke,2002,33(5):1225-1232.

[10]Park S, Yamaguchi M, Zhou C, et al.Neurovascular protection reduces early brain injury after subarachnoid hemorrhage[J].Stroke,2004,35(10):2412-2417.

[11]Zhao H, Ji Z, Tang D, et al.Role of autophagy in early brain injury after subarachnoid hemorrhage in rats[J].Mol Biol Rep,2013,40(2):819-827.

[12]Matz PG, Fujimura M, Chan PH.Subarachnoid hemolysate produces DNA fragmentation in a pattern similar to apoptosis in mouse brain[J].Brain Res,2000,858(2):312-319.

[13]Sabri M, Kawashima A, Ai J, et al.Neuronal and astrocytic apoptosis after subarachnoid hemorrhage: a possible cause for poor prognosis[J].Brain Res,2008,1238:163-171.

[14]Jing C, Wang L, Liu P, et al.Autophagy activation is associated with neuroprotection against apoptosis via a mitochondrial pathway in a rat model of subarachnoid hemorrhage[J].Neuroscience,2012,213:144-153.

[15]彭伟 , 张立娟 , 张倩 , 等 . 天麻钩藤饮对帕金森病模型大鼠纹状体 α- 突触核蛋白含量及自噬相关蛋白 Beclin1、LC3B 表达的影响 [J]. 中医杂志 ,2018,(14):1228-1231.

《蛛网膜下腔出血后早期脑损伤中自噬的作用分析进展论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2019/0318/20190318015504202.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/3150.html