SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察“项九针”结合中药穴位贴敷治疗椎动脉型颈椎病的临床疗效。方法将60例椎动脉型颈椎病患者按随机数字表法分为治疗组和对照组,各30例。治疗组患者予以“项九针”结合中药穴位贴敷治疗,对照组患者予以常规针灸治疗,通过临床疗效、眩晕症状与功能评分及血液流变学指标判定两组治疗效果,并比较两组治疗前后疗效。结果治疗组总有效率为93.33%,明显高于对照组总有效率86.67%;2组治疗前,眩晕症状与功能评分无明显差异(P<0.05),治疗后均较治疗前提高,且治疗组提高程度优于对照组(P<0.05);2组治疗前高切、低切全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原无明显差异(P<0.05),治疗后均较治疗前降低,且观察组治疗后高切、低切全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原降低程度均优于对照组。结论“项九针”结合中药穴位贴敷通过调节颈部供血状况改善急性症状,且对恢复期症状有持续的缓解作用,起到了一加一大于二的效果,提高了椎动脉型颈椎病的临床疗效和治愈率。

关键词:椎动脉型颈椎病;项九针;药穴位贴敷治;血液流变学

本文引用格式:申博,吕子萌.项九针结合中药穴位贴敷治疗椎动脉型颈椎病临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(92):182-183

0引言

随着信息时代的发展,电子产品的普及,低头族人数的不断增多,颈椎病发病率随之逐年升高,并呈现出年轻化趋势[1]。其中,椎动脉型颈椎病(CSA)属于颈椎病中一种相对复杂的类型,临床以头痛、头晕、头昏为主要表现,伴以恶心呕吐、耳鸣、听力下降、记忆力减退、睡眠障碍,甚者可出现晕厥等症状,其发作可呈间歇性或持续性,严重影响了人们的生活、工作和学习,约占所有颈椎病的10%~15%[2]。其发病机制由多种因素引起,例如颈肌紧张、颈椎退行性变、椎间盘突出等,造成椎动脉血管痉挛、受压、变性导致局部血管血流异常,而致使椎-基底动脉供血不足(VBI)[3]。针灸疗法具有临床疗效显著、绿色、费用低等优势,通过经络穴位的刺激,进行自体生物调节,得到了广泛认可[4]。“项九针”作为治疗颈椎病的临床常用方法,因其可直接刺激颈部组织以改善椎-基底动脉供血状况,能迅速有效的缓解患者头晕等不适症状。中药穴位贴敷在辨证论治的基础上通过药物与穴位的有机结合,使药物在局部或穴位进一步渗透吸收,起到持续缓解症状的作用。本研究拟采用针刺“项九针”结合中药穴位贴敷疗法治疗CSA,与常规针刺对比观察,报告如下。

1资料与方法

1.1临床资料

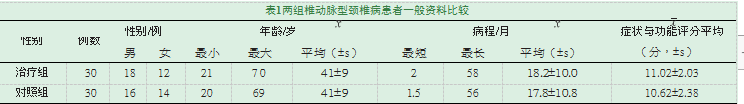

1.1.1一般资料

选取2017年10月至2018年10月于安徽省中医院的60例CSA住院患者入组,按随机数字表分为两组。治疗组(项九针结合中药穴位贴敷治疗)30例,其中男18例,女12例,平均(41±9)岁,平均病程(18.2±10.0)月;对照组(常规针刺治疗)30例,其中男16例,女14例,平均(41±9)岁,平均病程(17.8±10.8)月。两组在年龄、性别、疾病持续时间和病情方面没有显著的统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.1.2诊断标准

本研究的诊断标准参照2008年《第三届全国颈椎病专题座谈会纪要》[5]及1994年《中医病证诊断疗效标准》并结合临床制定的椎动脉型颈椎病诊断标准。

1.1.3纳入标准

(1)符合上述中西医诊断标准;(2)年龄20~70岁;(3)病情稳定,治疗前2周未予其他治疗,并自愿积极配合;(4)患者知情并签署临床研究患者知情同意告知书。

1.1.4排除标准

(1)有针刺、穴位敷贴禁忌者;(2)血管先天发育畸形者;(3)有严重的其他疾患者;(4)有精神疾患不能配合治疗者;(5)不配合治疗或晕针患者;(6)病例资料无法采集或采集不完整导致难以判定临床疗效者。

1.2治疗方法

1.2.1治疗组(项九针结合中药贴敷治疗)

(1)项九针治疗取穴:风府、风池(双侧)、天柱(双侧)、完骨(双侧)、翳风(双侧)。操作:患者俯伏坐位或俯卧位,穴位局部消毒。依据患者的体质及年龄等身体情况选取1.5寸×0.30mm一次无菌性不锈钢毫针,风府穴朝下颌方向斜刺0.5~1寸,风池朝鼻尖方向斜刺1~1.5寸,天柱、翳风直刺1~1.5寸,完骨朝耳内方向刺入1~1.5寸,各穴进针得气后,依据虚实辨证采用提插捻转补法、泻法或平补平泻法,留针30min,中间行针1次。治疗每日1次,每周进行5次,1周为1个疗程,疗程间休息2天,并在2个疗程后评估临床疗效。

(2)中药穴位贴敷治疗上述针灸治疗后。取穴:风池(双侧)、天柱(双侧)、大椎、夹脊穴、阿是穴。贴敷药物组成:甘遂150g、白芥子150g、制附子150g、半夏150g、细辛150g。制备:上述诸药研磨成细粉均匀搅拌,用生姜汁将药粉调和成膏状,粘度适中,置冰箱冷藏。治疗时,将膏状药物制成“弹珠样”大小的药丸,予医用无菌胶布固定贴敷在穴位上,4-6小时后去除胶布及药丸。注意事项:①皮肤有损伤处勿贴。②4小时内患者自觉痛痒难忍、局部皮肤红肿者可提前去除胶布和药丸。③若所贴的穴位出现皮肤起泡、过敏等症状,及时对症处理,如局部起水泡或(和)过敏较重影响后续治疗者,可选取附近上下穴位替代,取“宁失其穴,勿失其经”之意,穴位贴敷时间缩短为1h。疗程同项九针治疗。

1.2.2对照组(常规针刺治疗)

参照全国中医药行业高等教育“十二五”规划教材《针灸治疗学》,中有关“眩晕”的治疗。实证取穴:风池(双侧)、百会、内关(双侧)、太冲(双侧)。操作:患者取俯伏坐位或俯卧位,穴位局部消毒,根据患者的体质及年龄等身体情况选取1.5寸×0.30mm一次无菌性不锈钢毫针,风池朝鼻尖方向斜刺1~1.5寸,风府朝下颌方斜向刺0.5~1寸,百会向后平刺0.5~1寸,太冲、内关、行间、气海、中脘、阴陵泉、悬钟均直刺0.5~0.1寸,率谷平刺0.5~0.8寸,脾俞、胃俞、肝俞、肾俞斜刺0.5~0.8寸。实证各穴进针得气后均采用提插捻转泻法,虚证各穴进针得气后均采用提插捻转补法,留针30min,中间行针1次。疗程同治疗组。

1.3疗效观察

1.3.1疗效评定标准

参照《中医病证诊断疗效标准》,根据治疗前后症状和功能评分改善的百分率评定综合疗效。改善的百分率根据下列公式计算:疗效指数=(疗后评分-疗前评分)÷(30-疗后评分)。临床治愈:眩晕等症状消失,恢复正常工作和生活,疗效指数≥0.9;显效:眩晕等症状明显减轻,不影响工作和生活,0.7≤疗效指数<0.9;有效:症状部分改善,仍需进一步治疗,0.3≤疗效指数<0.7;无效:眩晕等症状没有改善、稍减轻或加重,疗效指数<0.3。

1.3.2观察指标

(1)症状和功能评分

2组在疗前、疗后均采用《颈性眩晕症状与功能评估量表》中的评分标准[7]作为评估指标。全表包括眩晕、颈肩痛、头痛、日常生活和工作、心理及社会适应5大项。每项均分为5个等级,满分为30分,评分越低,病情越重。其中眩晕16分(眩晕程度8分,频度4分,持续时间4分),颈肩痛4分,头痛2分,日常生活及工作4分,心理及社会适应4分。两组患者在疗前、疗程结束后1天内对进行症状和功能评分,并进行记录。

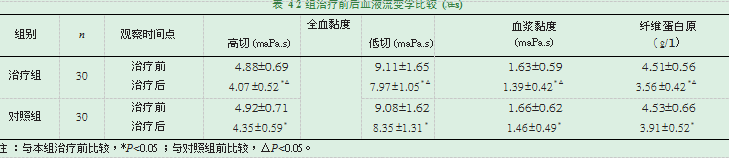

(2)血液流变学

采用全自动生化仪检测2组患者治疗前后全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原指标变化。

1.4统计学处理

使用SSPS 22.0统计软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料采用2检验,等级比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1临床疗效比较

表2显示,治疗后治疗组、对照组患者总有效率分别为93.33%、86.67%,两组疗效差异具统计学意义(P<0.05)。

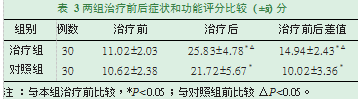

2.2治疗前后症状和功能评分比较

表3显示,两组治疗后症状和功能评分均较治疗前提高(均P<0.05);治疗组改善程度优于对照组(均P<0.05),差异有统计学意义。

2.3治疗前后血液流变学比较

表4显示,治疗后两组高切、低切全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原均显著降低(P<0.05);组间比较,观察组治疗后高切、低切全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原均显著低于对照组(P<0.05),差异有统计学意义。

3讨论

本研究结果显示治疗组与对照组总有效率分别为93.33%和86.67%;两组眩晕症状均有改善,功能评分均有所提高;在血液流变学方面,两组高切、低切全血黏度、血浆黏度、纤维蛋白原均有明显降低。以上治疗组疗效、眩晕症状改善程度、功能评分提高度、血液流变学降低度均明显优于对照组。

综上所述,“项九针”结合中药穴位贴敷治疗CSA临床疗效确切且疗效优于常规针刺。这可能是由于“项九针”结合中药穴位贴敷治疗方案能够迅速并持久有效松弛局部软组织的紧张,缓解颈部血管痉挛,降低血液黏粘稠度和椎动脉循环阻力,改善颈椎局部微循环障碍,提高椎-基底椎动脉血流量,改善脑供血状况,使患者以眩晕为主病理状态得到有效缓解,并促进患者的功能恢复。但本次纳入研究的病例有限,相对缺乏大规模的随机对照研究,有待日后进一步深入研究。

参考文献

[1]冷安明,杨静,赵焰.祛痰活血汤治疗气虚血瘀型轻症椎动脉型颈椎病对于颅内动脉血流速度的影响[J].中华中医药学刊,2016,34(7):1717-1719.

[2]王雷,王遵来,盛坤,等.椎动脉型颈椎病临床治疗进展[J].世界中西医结合杂志,2010,5(2):175-177.

[3]荀丽章.颅外段椎动脉超声检测诊断椎动脉型颈椎病的临床意义[J].中国误诊学杂志,2012,12(3):528.

[4]周亚军.椎动脉型颈椎病的中西医结合综合治疗分析[J].中国卫生产业,2013,10(29):6-8.

[5]赵定麟.第三届全国颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,2008,46(23):1796-1799.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/24850.html