SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察升陷汤加味治疗慢性心力衰竭气虚血瘀、水饮内停证的临床疗效。方法将80例慢性心衰患者随机分为两组,每组各40例。对照组遵循慢性心衰治疗指南,采取西医常规用药;治疗组在其基础上加用升陷汤加味。疗程均为2周。观察治疗前后慢性心衰总有效率、左室射血分数、氮末端脑钠肽前体(NT-proBNP)、6 min步行实验变化。结果两组均能提高左室射血分数,降低血浆NT-proBNP浓度,增加6 min步行距离。治疗后治疗组总有效率为90%,对照组为82.5%,差异具有统计学意义(P<0.05)。两组相比较,治疗组治疗后LVEF值明显高于对照组(P<0.05),血浆NT-proBNP浓度明显低于对照组(P<0.05),6 min步行距离明显多于对照组(P<0.05)。结论升陷汤加味能明显改善慢性心力衰竭患者的心脏功能,减少临床症状,提高生存质量。

关键词:升陷汤加味;慢性心衰;气虚血瘀、水饮内停;临床观察

本文引用格式:闫梦晗,李晓.升陷汤加味治疗慢性心力衰竭气虚血瘀水饮内停证的临床观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(86):104-105.

0引言

慢性心力衰竭(chronic heart failure),是各种心脏疾病导致心功能不全的临床综合征,其为心血管疾病终末期表现和最主要的死因,是21世纪心血管领域的两大挑战之一[1]。据统计,我国现有症状的心力衰竭患者400万人,而这些人大部分是65岁以上的老年人[2]。西医治疗慢性心衰仍以利尿剂和ACEI类药物为主要方案,但鉴于由于西药安全系数或适应范围等原因,心衰生存率依然较低。近年中医治疗慢性心衰已取得明显疗效,如加味真武汤、益气复脉汤等采用温阳利水、活血化瘀之法治疗本病[4-5]。其中,升陷汤作为治疗气虚型心衰的疗效逐渐得到认可。如罗氏认为“该方重在提升胸中大气,补而不滞、应与慢性心衰早期病证结合,时常达变[6]”,郭氏等指出“升陷汤合丹参饮治疗慢性心力衰竭有较好疗效[7]”。笔者现采取随机对照的研究方法,择取升陷汤加味,从心功能分级、NT-proBNP、LVEF值、6 min步行实验四个方面研究其对慢性心衰的疗效,现研究结果如下。

1资料与方法

1.1临床资料

选择2018年9月至2019年6月山东省中医院心血管内科符合慢性心衰患者80例,按随机数字表法将其分为治疗组与对照组,各40例。其中对照组男21例,女19例;平均(69.7±10.3)岁;平均病程(9.1±1.2)年,合并高血压病15例,心律失常2例,糖尿病1例;治疗组男20例,女20例;平均(71.3±9.7)岁;平均病程(8.9±1.0)年,合并高血压病16例,心律失常5例,风湿性心脏病2例。两组年龄、性别、病程相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2诊断标准

1.2.1西医诊断标准

参照《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》及美国纽约心脏病协会(NYNA)心功能分级法制定[8]。

1.2.2中医诊断标准

参照《中药新药临床研究指导原则》(试行)中“心衰”[9]及《中医内科学》“胸痹”等辩证标准,制定气虚血瘀,水饮内停型慢性心力衰竭的诊断标准。主症:心悸而痛,胸闷气短,倦怠乏力,下肢水肿,甚则喘息不能平卧。次症:自汗,面色恍白或晦暗,舌质淡胖或紫黯,脉沉细。症候确定:具备主症2项及以上或加次症2项及以上。

1.2.3纳入标准

(1)符合西医诊断标准、中医证候分型者;

(2)年龄18-81岁之间;

(3)自愿服用中药并签署本研究知情同意书者。

1.2.4排除标准

(1)严重的肝肾功能不全者;

(2)过敏体质者及妊娠或哺乳期妇女;

(3)重度心力衰竭,心功能IV级;

(4)有增加死亡风险的因素,如心源性休克、急性心功能不全、严重心室律失常、急性心肌梗死等;

(5)合并严重感染、造血系统、内分泌系统等原发疾病等。

1.3治疗方法

对照组使用西医标准化常规治疗,包括地高辛片、利尿剂、ACEI类药物。治疗组在此基础上加用升陷汤,组方如下:生黄芪30 g,知母20 g,柴胡18 g,桔梗15 g,升麻6 g,麦冬30 g,党参20 g,桂枝15 g,川芎9 g,炙甘草9 g。日1剂。水煎300 mL,早晚分两次温服,每次150 mL。治疗疗程为4周。所用中药制剂由山东省中医院煎药室提供。

1.4观察指标

心功能分级:遵循纽约心脏病学会NYHA分级,治疗前后对患者心功能进行评价各1次,分为IV级。I级:病人患有心脏病但体力活动不受限制。II级(轻度心衰):体力活动轻度受限。III级(中度心衰):体力活动明显受限。IV级(重度心衰):不能从事任何体力活动。

NT-proBNP:采用ELISA试剂盒测量人体血浆NT-proBNP浓度,操作严格按照说明书进行。

LVEF值:由超声心动图在治疗前后各测定一次。

6 min步行实验:治疗前后各进行1次6 min步行实验,测定距离。

1.5疗效标准

根据心功能NYHA分级制定。显效:症状体征消失或者明显得到改善,心功能改善Ⅱ级及以上。有效:症状体征减轻,心功能改善Ⅰ级。无效:症状体征无变化或者加重,心功能无改善或者恶化。

1.6统计学处理

采用SPSS 19.0软件进行处理,计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以百分数(%)表示,组间比较采用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

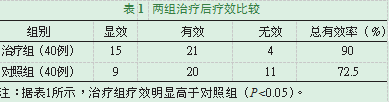

2.1两组治疗后疗效比较,见表1。

2.2两组治疗前后LVEF值测定比较,见表2。

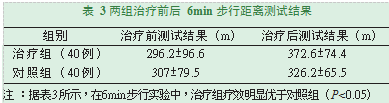

2.3两组治疗前后6min步行实验测定,见表3

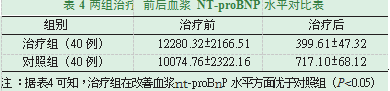

2.4两组治疗前后血浆NT-proBNP水平比较,见表4。

3讨论

CHF的西医治疗以通过使用利尿剂减少水钠潴留、强心苷类改善血流动力学异常两方面来改善症状,应用血管紧张素转化酶抑制剂、β受体阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂降低猝死率,改善预后。在取得良好疗效的同时,上述药物容易出现耐药性,并且容易导致心悸、咳嗽、失眠、心律失常等不良反应,这些问题亟待解决,但目前并没有有效的方法可避免。

在传统医学中,CHF属于“胸痹”、“心悸”、“喘证”“水肿”等范畴,其病位在心,兼涉脾肺肾。其辨证分型可分为寒凝证、血瘀证、痰浊证、阴虚证、阳虚证。心衰病最常见的证型为气虚证,其次为血瘀证和水停证。临床多表现为本虚标实。升陷汤(张锡纯《医学衷中参西录》)由生黄芪、知母、柴胡、桔梗、升麻组成。功在益气升陷,主治胸中大气下陷,气短不足以息。大气者,胸中宗气也。方用生黄芪配伍升麻、柴胡升阳举陷,并以知母凉润以制黄芪之温,桔梗载药上行,用为向导。其原文曰:“黄芪既善补气,又善升气,惟其性稍热,故以知母之凉润者济之”,“柴胡为少阳之药,能引大气之陷者自左上升;升麻为阳明之药,能引大气之陷者自右上升;桔梗为药中之舟楫,能载诸药达于胸中,用之为向导也。”另加麦冬,其性甘寒养阴,清热生津,党参补益脾肺之气,桂枝交通阴阳,川芎行气活血,使其补而不滞,炙甘草补益调和。诸药合用,于气虚下陷之心衰者,奏有良效。本研究即表明升陷汤加味治疗心衰疗效较佳。本研究结果即表明,治疗后总有效率,治疗组为90%,对照组为82.5%,表明在西药基础上加用升陷汤效果明显。两组的LVEF值均得到提高,治疗组尤为显著,表明治疗组改善左心射血功能更有效。治疗后两组血浆NT-proBNP水平均有所下降,治疗组下降幅度更大,表明在中药汤剂对于改善心衰状态疗效更优。6 min步行距离测试实验表明,两组的步行距离均得到明显提高,治疗组仍高于对照组,表明治疗组对于改善心衰病的运动运动耐量及预后较好。这表明了升陷汤对于改善心衰患者的生存质量具有重大意义,也可以说,中医药在治疗疾病时不仅能够缓解其本身的症状,还可以减轻西药的副作用,这对于现代疾病的治疗具有特别的意义。

参考文献

[1]M ogensen CE.Early g lomerularhyperfiltration in insulin dependent diabetics and late nephropathy[J].Scand J Clin Lab Inves,1986,46(3):201.

[2]万洁.慢性心衰中西医疗效评价指标的相关性研究[D].北京中医药大学,2014.

[3]赵金龙,李大锋,管益国,等.加味真武汤对慢性心力衰竭心脾肾阳虚水泛兼血瘀证患者临床疗效观察[J].中华中医药学刊,2015,33(12):2915-2917.

[4]靳文学,乔秀兰,何德英.益气复脉汤治疗慢性心衰的临床观察[J].中国中医急症,2015,24(12):2211-2213.

[5]罗庆盛,杜武勋,林圆圆,等.升陷汤在治疗慢性心衰病早期的应用[J].四川中医,2013,31(10):31-33.

[6]郭慧芳,郭志华.升陷汤合丹参饮对慢性心力衰竭心功能及血浆BNP、NT-proBNP水平的影响[J].中医药导报,2013,19(07):44-45.

[7]The Criteria Committee of the New York Heart Association Diseases of theand BloodVesseels:Nomenclature and Criteria forDiagnosis.6th.ed[J].Boston,Mass:Little Brown,1964.

[8]中药新药治疗心力衰竭的临床研究指导原则[S]/郑筱萸.中药新药临床指导原则(试行).北京:中国医药科技出版社,2002:77-85.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/22864.html