SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的研究颈动脉粥样硬化斑块形成患者外周血低密度脂蛋白水平。方法从本院接受颈动脉超声检查患者中抽取120例进行临床研究,患者入院时间在2018年12月至2019年5月,患者中斑块组和无斑块组各60例,采集全部患者的外周血,对低密度脂蛋白胆固醇水平进行检测。结果和无斑块组相比,颈动脉粥样硬化形成患者检查后发现,外周血低密度脂蛋白水平明显升高,两组差异显著(P<0.05)。结论借助彩色多普勒超声对动脉硬化斑块进行检查,能够发现患者外周血低密度脂蛋白存在异常,则提示动脉粥样硬化斑块形成患者以及外周低密度脂蛋白水平之间存在紧密联系。

关键词:颈动脉粥样硬化;斑块;外周血低密度脂蛋白水平;缺血性脑卒中

本文引用格式:王华.颈动脉粥样硬化斑块形成患者外周血低密度脂蛋白水平的分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(99):181.

0引言

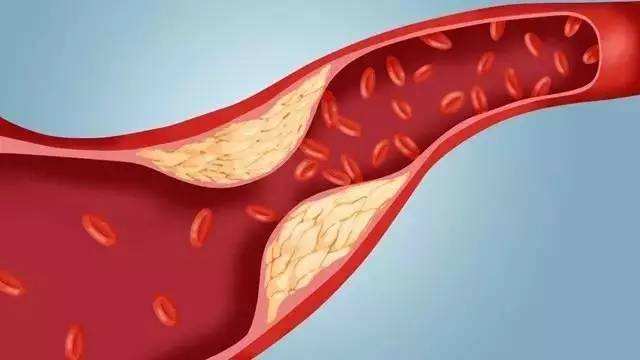

颈动脉粥样硬化斑块,是出现缺血性脑卒中的重要危险因素。颈动脉粥样硬化形成,是因为多种因素导致的,因此在临床上对颈动脉粥样硬化的危险因素进行分析,意义深远。临床上对患者进行及时检查,早期干预,能够预防缺血性脑卒中。本研究为分析颈动脉粥样硬化斑块形成患者外周血低密度脂蛋白水平,针对本院在2018年12月至2019年5月期间收治的120例颈动脉超声检查患者进行临床研究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

从本院接受颈动脉超声检查患者中抽取120例进行临床研究,患者入院时间在2018年12月至2019年5月,患者中斑块组和无斑块组各60例。患者年龄段在48-79岁之间,平均年龄为(62±3.65)岁,患者当中男性居多,为77例,女性人数为43例。经过检查之后,本组患者均无肝肾疾病,患者也没有发现肿瘤,同时经过询问之后患者在两周之内没有服用过调节血脂药物。此外,对患者外周血进行采集和检验,对患者低密度蛋白胆固醇水平进行检查。对两组患者临床资料进行对比后发现无统计学意义(P>0.05),存在可比性。

1.2方法

借助多普勒彩色超声仪对患者颈动脉粥样硬化斑块形成进行诊断,对探头频率进行科学控制,使其保持在7.5MHZ之内。对患者进行具体检查之前,要求患者休息5-10min之间,患者取平卧位,并且为患者在颈部后方垫上垫枕,患者头部要仰伸,将头部向对侧偏,患者接收检查的位置外露出来,此后沿着患者锁骨的乳头以及肌外缘纵向切,对患者动脉近端以及中段实施横向检查,到达分叉位置之后和颈外动脉实施扫描。应用彩色多普勒超声诊断仪,借助二维模式,检查患者的解剖结构,并且对患者颈动脉内膜的中层厚度实施严密检查[1]。

正常人的颈动脉,属于双线征,经过检查后显示其中的两条平行强回声位置可以一个相对低的回升者无声带实施分离,而这两条线之间间距显示为IMT。而正常颈动呈现出的IMT一般是1.0mm以下,如果IMT在1.0mm以上,则判断为阳性[2]。在患者的颈动脉中,不管哪一处出现局限性回声结果突出管腔,检查后发现其厚度在1.3mm以上,则证明患者已经形成了斑块。全部患者都是在空腹10h以上,并且在清晨取坐位抽取静脉血,此后在4h之内分离出血清,然后对患者血清进行测定。对于低密度胆固醇而言,主要是借助直接测定法,本研究应用的OLYMPUS AU640全自动化分析仪进行测定的。

1.3评价指标

记录并且对比两组患者经过检测之后的血脂水平。

1.4统计学分析

研究数据利用SPSS 19.0统计学软件进行分析,计数资料采用2检验,计量采用t检验,计量指标用均数±标准差(±s)表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

对比两组患者血脂情况,在临床上针对两组患者血脂进行对比,从中得出,斑块形成组LDL升高,和无斑块组进行对比后发现,存在统计学意义(P<0.05),如表1所示。

3讨论

动脉粥样硬化斑块形成,是导致缺血性脑卒的危险因素之一,但是引发这一疾病的主要病因还不是十分清晰,多数人认为导致这一疾病的主要原因是多种因素共同造成的[3]。在这种情况下,应当对患者实施科学检查,若患者出现颈动脉粥样硬化斑块,就需要对患者进行及时治疗以及干预,避免患者发生缺血性脑卒中。对于颈部血管而言,对患者实施超声检查属于一种无创检查方式,这种方式比较简单,也比较容易操作。颈动脉粥样硬化斑块是患者大中动脉退行性和增生性的一种全身疾病,同时动脉粥样硬化也是因为动脉弹性下降而引发的。这种情况下,在临床上,相应研究人员需要针对颈动脉粥样硬化方面的文献进行分析和研究,这一方式是对患者全身颈动脉粥样硬化进行判断的关键性因素。当下,对颈动脉这一疾病进行观测的主要方式是非入侵性的血管超声检查。同时脂质代谢异常属于第二影响因素[5]。

本研究对患者进行颈动脉超声检查后发现,存在颈动脉粥样硬化斑块的患者,低密度脂蛋白明显升高,结果显示,导致患者出现颈动脉硬化斑块的主要原因是患者LDL升高,将其和无斑块患者进行对比发现差异显著,存在统计学意义(P<0.05)。对这一结果进行分析之后发现,通过氧化、修饰和糖化等可以帮助患者促使内皮细胞发生变性以及坏死和脱落,促使血管皮的完整性遭到破坏,血液当中的单核细胞、底细胞、低密度脂蛋白经过受损血管内皮,则会进一步加速质条纹的产生,这种情况下促使粥样硬化得到进一步发展。

综上所述:颈动脉粥样硬化斑块形成是导致缺血性脑卒中的危险因素,同时低密度脂蛋白升高是促使颈动脉粥样硬化斑块形成的一个促进因素,临床上不但要对脑卒中患者以及高危人群进行防治,检查其血脂变化情况,同时还需要对患者进行颈部彩超检查,特别是针对血脂出现异常,同时伴有颈动脉粥样硬化斑块形成的患者,需要对其进行尽早检查和诊断,从而降低脑卒中的发生。

参考文献

[1]张娟,张春梅.急性脑梗死外周血中性粒细胞/淋巴细胞比值与颈动脉易损斑块的关系[J/OL].中国现代医学杂志2014(08):1-7.

[2]刘晓佳,伍健明,张猛,等.颈动脉狭窄患者术前外周血Lp-PLA2和sPLA2水平变化及其临床意义[J].深圳中西医结合杂志,2016,26(21):1-3+199.

[3]胡晓雁,魏建宏,任旭,等.氧化低密度脂蛋白对动脉粥样硬化性脑梗死患者外周血Treg细胞的影响[J].中国老年学杂志,2016,36(15):3653-3654.

[4]宁淑娥,曲鹏,郑美丽,等.A型行为者外周血单核细胞Toll样受体4及白细胞介素水平与颈动脉粥样硬化的关系[J].中华高血压杂志,2016,24(07):663-669.

[5]潘金林,岳菊三,吴耀俊,等.维持性血液透析患者外周血白细胞计数与颈动脉粥样硬化关系[J].中国全科医学,2013,16(39):3970-3972.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/22786.html