SCI论文(www.lunwensci.com):

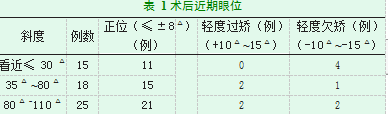

摘要:目的探讨集合不足型外斜视的手术治疗方式。方法回顾性分析2015年至2019年3月我院手术的58例集合不足型外斜视患者的临床资料,总结患者的斜视度数与手术方式的关系。结果看近斜视度≤30△的15例患者行单眼内直肌缩短术,术后近期正位(≤±8△)者11例,正位率为:73.3%;正位患者中有8例术后3月(远期)复诊时出现小的外斜复发(外斜10~18△)。看近斜视度35△~80△的患者18例选择单眼外直肌后徙联合内直肌缩短;术后近期正位(≤±8△)者15例,正位率为:83.3%;远期正位(≤±8△)12例正位率为66.67%;欠矫6例(10△~15△),无过矫者。看近斜视度85△~110△的患者25例选择双眼外直肌后徙+单眼内直肌缩短,术后近期正位(≤±8△)者21例,正位率为:84.0%;看近正位看远过矫2例(10△~14△);看远正位看近欠矫2例(12△~15△)。远期正位(≤±8△)19例正位率为76.0%,1例过矫者发生继发性内斜视,5例欠矫。所有患者手术前后看近及看远的斜视度,及看近、看远的斜视度差值有统计学意义。(P<0.05)术前13例患者有双眼视,术后增加到24例。结论集合不足型外斜视应根据看近斜视角度的大小以及看近看远的斜视度差值选择具体手术方式。手术原则当以加强内直肌为主,术后看近欠矫看远正位者远期易发生眼位回退,看远轻微过矫者眼位不易回退,但过矫要避免发生继发性内斜视。

关键词:集合不足型外斜视;治疗

本文引用格式:董凤,颜世传,牛兰俊.58例集合不足型外斜视的治疗体会[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(76):172-173.

0引言

集合不足型外斜视是间歇性外斜视的一种类型,临床特点为,外斜视,看近(33cm)斜度明显大于看远(6 m),差值达15△以上(包含15△),AC/A值低于正常。患者的双眼视功能由近而远逐渐破坏,病情发展较快。常由间歇性发展为恒定性外斜视,患者常伴阅读或近距离作业疲劳感或一过性复视,可同时伴有头晕,头疼,恶心。由于患者远近斜度差异较大,导致手术后眼位及视功能的恢复不良,术后远期眼位回退或发生继发性内斜视的概率较大,手术成功率较低。笔者对近4年来我院诊治的集合不足型外斜视患者的临床资料进行了分析和总结,以探讨该类斜视的最佳手术方案。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析于2015年至2019年3月我院住院手术的58例集合不足型外斜视患者的临床资料,其中男性30例;女性28例,年龄3岁~45岁,平均年龄14.6岁。术后随访3~12 mo,平均5 mo。总结患者的斜视度数与手术方式的关系。

纳入及排除标准:纳入标准:(1)3岁以上外斜视患者,用调节视标检查看近(33cm)及看远(6 m)的斜视度,看近斜度大于看远≥15△者;(2)可配合眼肌专科检查;(3)双眼最佳矫正视力≥0.8;排除标准:(1)A-V型外斜视;(2)外斜视伴明显的垂直斜视(斜度≥8△)者;(3)伴弱视患者;(4)既往有斜视或眼肌手术史者;(5)有明确的眼外伤史或眼肌麻痹的患者。

1.2方法

1.2.1眼科常规检查

视力及屈光检查所有患者采用国际标准对数视力表测量裸眼及最佳矫正视力。入组的6岁以下儿童用1%阿托品眼用凝胶进行睫状肌麻痹后检影验光;7~12岁患儿采用0.5%盐酸环喷托酯眼液点眼。年龄>13岁者行0.5%复方托吡卡胺眼液散瞳后检影验光。所有患者均行裂隙灯及眼底检查除外眼前节及眼底病变。

1.2.2眼肌专科检查

(1)眼位检查:术前术后采用三棱镜遮盖法用调节视标查33 cm及6 m注视时的斜度。(2)眼球运动:重点观察水平运动有无受限。(3)双眼视功能:采用同视机及Titmus立体图查患者的双眼视觉功能。

1.2.3手术方式

手术指征:屈光矫正后看远斜度≥10△;双眼视功能一定程度受损;立体视破坏。可伴有近距离阅读疲劳感。

1.2.4术后眼位评价标准

参照中华医学会弱视斜视防治学组1996年制定的斜视疗效评价标准[1]中的眼位部分,正位包括完全正位或隐斜机小度数偏斜(≤8△),轻微欠矫或过矫(8△~15△),明显欠矫或过矫(>15△)。

2结果

采用三棱镜加交替遮盖法,远近均正位才算正位,远或近欠矫或过矫均记为欠矫或过矫;采用同视机及Titmus立体图查患者的双眼视觉功能。任何一项检查发现患者有双眼视者记为有,2项均未发现双眼视者记为无,记录术前术后有双眼视患者的例数。

2.1近期眼位

2.2远期眼位远期眼位以末次随访时间为准。

2.3手术前后的双眼视觉功能

看近斜视度≤30△的15例患者行单眼内直肌缩短术,术后近期正位(≤±8△)者11例,正位率为:73.3%;4例看近欠矫(8~15△),看远正位。正位患者中有5例术后3月后复诊时出现小的外斜复发(外斜10~18△)。看近斜视度35△~80△的患者18例选择单眼外直肌后徙联合内直肌缩短;术后近期正位(≤±8△)者15例,正位率为:83.3%;看近正位看远过矫2例(10△~15△);看远正位看近欠矫1例(15△)。远期正位(≤±8△)12例正位率为66.67%;欠矫6例(10△~15△)无过矫。看近斜视度85△~110△的患者25例选择双眼外直肌后徙+单眼内直肌缩短,术后近期正位(≤±8△)者21例,正位率为:84.0%;看近正位看远过矫2例(10△~14△);看远正位看近欠矫2例(12△~15△)。远期正位(≤±8△)19例,正位率为76.0%,2例过矫的患儿1例远期正位,1例继发内斜视。所有患者手术前后看近及看远的斜视度,及看近、看远的斜视度差值有统计学意义。(P<0.05)术前有13例患者有程度不同的双眼视,术后增加到24例(P<0.05)。

3结论

集合不足型外斜视应根据看近斜视角度的大小以及远近斜视度差值选择具体手术方式。手术原则当以加强内直肌为主,根据看近斜度及远近斜视角的差别也可联合单眼或双眼外直肌后徙,术后看近欠矫看远正位者远期易发生眼位回退,看远轻微过矫者远期眼位稳固,不易回退,但要避免发生继发性内斜视。

4讨论

集合不足型外斜视临床外斜视患者中较为常见的类型,2007年国外医生Brian G等报道集合不足型外斜视占斜视的6.4%[2],Govindan M等认为占间歇性外斜视的19.5%[3],2011年天津眼科医院研究发现占间歇性外斜视的19.79%[4],与国外报道惊人一致。此类斜视多发于青少年,患者早期表现为看近外斜视看远正位,双眼视功能逐渐遭到破坏,病情进展较快,后期表现为恒定性外斜视,患者看近斜度仍大于看远,差值达15△以上,对于此类外斜视的手术治疗,一直是斜视与小儿眼科医生们的关注热点。多数医生主张内直肌缩短或联合外直肌后徙,但国内外学者一致认为此类斜视手术正位率低术后外斜视易欠矫,易发生眼位回退或外斜复发[5-9]。对于其中的小角度集合不足型外斜视者(看近斜度<30△,看远<15△甚至正位者),常规的手术设计更易出现欠矫或过矫。为避免发生术后继发内斜视,北大一医院朱德海等医生对入选的28例患者行单眼内直肌缩短,近期正位率100%,观察1年后正位率下降到84.2%[10];但邢台眼科医院的孙卫锋[6]研究发现单条内直肌缩短术后6-12 mo欠矫率高达53.3%,并且他认为相比单条内直肌缩短术,外直肌后徙联合内直肌缩短术更利于术后恢复双眼视。笔者认为小角度的集合不足型外斜视可以选择单条内直肌加强术,但手术应按照看近斜度设计,最好按照轻微过矫设计。对于看近斜度在35~80的患者单眼外直肌后徙联合内直肌缩短是首选,术中应参照远近斜度差值少量后徙外直肌,多量加强内直肌以促进术后双眼的集合。有学者主张患者术后行双眼视功能训练,本组患者仅住院期间短期行双眼视功能训练,也有一部分患者重建了双眼视,但仍有大量患者未能重建双眼视,这与观察时间短可能有关,另外,笔者认为患者术后眼位回退可能与双眼视功能未恢复有关,这将有待在今后的工作中进一步研究。

参考文献

[1]中华医学会眼科学分会全国儿童弱视斜视防治学组.弱视斜视的定义、分类及疗效评价标准[J].中国斜视与小儿眼科杂志,1996,4:98.

[2]Brian G.Mohney.Common forms of childhood.mrabismus in an incidenee Cohart[J].Au J Ophthalmol,2007,144(3):465-467.

[3]Govindan M,Mohney BG,Diehi NN,.秕a1.Incidence.and types of childhood exotropia[J].Ophthalmology,2005,112(1):104-108.

[4]宁玉贤,赵堪兴,钱学翰,等.单眼外退一内截手术矫正间歇性外斜视效果分析[J].ChineseGeneralPractice,2012,13(4C):1298.

[5]张菡,陈霞.集合不足型外斜视63例术后远期临床观察[J].中国实用眼科杂志,2011,29(12):1302.

[6]孙卫锋.对小度数集合不足型间歇性外斜视手术疗效分析[J].中国实用眼科杂志,2011,29(3):269.

[7]甘晓玲,郭静秋,刘海华.共同性外斜视矫正术后的远期欠矫[J].中国斜视与小儿眼科杂志,2003,11(4):160-163.

[8]赫雨时.斜视[M].第一版.天津:科学技术出版社,1982,137.

[9]刘素江,代书英,王娟,等.集合不足型外斜视手术治疗及双眼视觉重建的相关研究[J].国际眼科杂志,2013,13(3):623-625.

[10]朱德海,李璀胜.小角度集合不足型外斜视的手术治疗[J].中国实用眼科杂志,2011,29(10):1067.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/21480.html