SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察并探讨急性心肌梗死并发首次心力衰竭患者在院死亡率及临床预后。方法选取162例于2016年12月至2018年12月来我院就诊的急性心肌梗死患者,患者入院后通过筛查诊断94例患者并发症心力衰竭,将其作为实验组,68例患者未并发心力衰竭,将其作为对照组,对两组患者在院死亡率及死亡原因进行探讨与比较。结果实验组患者在院死亡率(19.15%)显著高于对照组(5.88%),差异具有统计学意义,P<0.05。患者住院期间死亡的主要原因为:未能及时进行冠状动脉造影、再灌注,未及时服用药。结论临床上及时建立静脉通道,对心肌再灌注,能够显著缩小心肌坏死范围并提升坏死心肌存活率,对患者心脏功能起到有效保护作用。

关键词:首次心力衰竭;急性心肌梗死;预后分析;在院死亡率

本文引用格式:毕翠群.急性心肌梗死并发首次心力衰竭患者在院死亡率及临床预后分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(64):56.

0引言

在心血管内科中,急性心肌梗死是常见多发疾病,因为冠状动脉急性、持续性缺血缺氧造成心肌坏死引起[1]。具有较为复杂的发病因素,主要有便秘、酗酒、吸烟、劳累等因素造成冠状动脉粥样斑块破裂,破裂斑块表面有血小板聚集,从而形成血栓,造成冠状动脉管腔阻塞风险增加[2]。恶心、呕吐、呼吸困难、胸闷及胸痛等是患者主要临床表现,需要尽早给予再灌注治疗。急性心肌梗死很容易发生合并心力衰竭的情况,具有较高的致残率与发病率,对患者生命安全产生了严重威胁,同时给家庭及社会造成了不良影响[3]。本研究中对急性心肌梗死并发首次心力衰竭患者在院死亡率及临床预后进行探讨,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料。选取162例于2016年12月至2018年12月来我院就诊的急性心肌梗死患者,其中女18例,男84例;年龄为49-82岁,平均(67.32±4.29)岁。两组患者在一般资料比较上无明显差异,P>0.05,具有可比性。

1.2方法。对所有患者的年龄、性别、饮酒史与吸烟史等临床资料进行统计,并对患者治疗方案、血管病变数以及服药种类进行记录,并对患者冠状动脉造影结果进行分析,使用筛选手段对患者是否存在心脏破裂、心源性休克以及心律失常等并发症给予检测,同时对患者在院死亡原因进行分析比较。

1.3观察指标。对两组患者在院死亡发生情况进行比较,同时分析在院死亡发生的基本因素。

1.4统计学分析。应用SPSS 19.0统计软件对数据进行统计分析,以P<0.05为差异有统计学意义。计数资料采用百分率(%)表示。

2结果

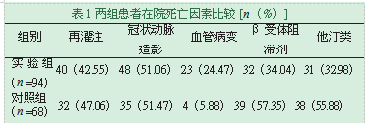

实验组与对照组患者在院死亡率分别为19.15%(18/94)、5.88%(4/68),差异具有统计学意义,P<0.05。患者住院期间死亡的主要原因为:未能及时进行冠状动脉造影、再灌注,未及时服用药,见表1。

3讨论

急性心肌梗死合并心力衰竭会造成患者病情的进一步加重,导致患者出现静脉系统血液淤积、动脉系统血液灌注不足等情况,降低了患者的心室充盈功能及泵血功能,对患者健康产生了严重危害[4]。对心肌梗死患者的早期诊断并实施有效治疗措施,能够促进患者生存率的提升,但临床上仍然有较高合并心力衰竭的发生率,且患者在院死亡率日趋上升。临床上应用β受体阻滞剂、ACEI、他汀类等药物治疗能够对形成血栓及动脉粥样硬化产生抑制作用,并对心肌重构起到逆转及延缓作用,促进患者内源性心肌功能的改善[5]。本研究中实验组患者在院死亡率(19.15%)显著高于对照组(5.88%),患者住院期间死亡的主要原因为:未能及时进行冠状动脉造影、再灌注,未及时服用药。综上所述,临床上及时建立静脉通道,对心肌再灌注,能够显著缩小心肌坏死范围并提升坏死心肌存活率,对患者心脏功能起到有效保护作用。增强观察力度,在患者发生异常情况时及时实施治疗措施,减少患者的在院死亡情况。

参考文献

[1]常晓佳,李小芬,刘祺.对急性心肌梗死并发心力衰竭患者实施循证护理对其生活质量及预后的影响[J].当代医药论丛,2018,16(22):270-272.

[2]布哈力其·尼亚孜,白合提古丽·卡米力.急性心肌梗死并发首次心力衰竭患者在院病死率及临床预后分析[J].临床合理用药杂志,2018,11(26):168-169.

[3]丁耀武.探究用小剂量的倍他乐克治疗急性心肌梗死并发心力衰竭的临床效果观察[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(40):58.

[4]凌杰兵,马斌.血清超敏C-反应蛋白与前白蛋白比值对急性心肌梗死患者并发心力衰竭的预测价值研究[J].临床误诊误治,2018,31(01):82-85.

[5]康旺.重组人脑利钠肽对急性心肌梗死经皮冠状动脉介入治疗并发心力衰竭患者心功能及预后的影响[J].白求恩医学杂志,2017,15(03):334-336.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/18833.html