SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨经皮腔血管成形术联合血管内支架治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效。方法选取2017年2月至2018年10月来我院治疗的下肢动脉硬化闭塞症患者120例,随机将研究对象分为联合组和对照组,每组60例,对照组给予经皮腔血管成形术治疗,联合组在对照组基础上使用血管内支架治疗。比较两组足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数。随访记录两组患者术后1、3、6个月的aBi。结果术后两组足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数均明显升高(P<0.05),较对照组,联合组上述指标升高水平更显著(P<0.05)。联合组术后随访1、3、6个月的aBi明显高于术前(P<0.05),对照组术后随访1、3、6个月的aBi较术前无显著差异(P>0.05),联合组术后随访1、3、6个月的aBi较对照组明显升高(P<0.05)。结论经皮腔血管成形术联合血管内支架治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效显著,可有效改善下肢供血,有利于改善预后。

关键词:下肢动脉硬化闭塞症;经皮腔血管成形术;血管内支架;临床疗效

本文引用格式:王藏慧,王伟,徐学灵.经皮腔血管成形术联合血管内支架治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(60):104-105.

0引言

下肢动脉硬化闭塞症是一种动脉闭塞性疾病,表现为肢体性缺血,主要是由于动脉粥样硬化斑块、动脉中层病变、继发血栓等导致动脉狭窄和闭塞[1]。该病多发于老年人,随着人口老龄化的加剧,该病的发生率逐渐升高,老年人群中的发病率可达10%[2]。临床上通常采用介入手术治疗下肢动脉硬化闭塞症,经皮腔血管成形术在临床上广泛应用,可有效破坏平滑肌,加速粥样硬化斑块破裂,使闭塞现象解除。血管内支架是一种新型治疗方法,可有效弥补经皮腔血管成形术的缺点,临床疗效显著[3]。本文旨在研究经皮腔血管成形术联合血管内支架治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效研究。

1资料与方法

1.1一般资料。选取2017年2月至2018年10月来我院治疗的下肢动脉硬化闭塞症患者120例,纳入标准:经彩色多普勒超声、CT等影像学检查动脉存在狭窄或者闭塞,踝肱指数(ABI)小于0.9,下肢有缺血症状并且远端脉搏减弱或消失,依从性好。随机将研究对象分为联合组和对照组,联合组60例,男35例,女25例;年龄63-81岁,平均

(75.61±3.62)岁;病程1-7年,平均(3.84±1.72)年。

对照组60例,其中男36例,女24例,年龄65-83岁,平均(77.28±3.85)岁,病程0.5-8年,平均(4.51±1.81)年。排除标准:合并高血压、心肝肾功能异常、自身免疫性疾病、合并恶性肿瘤、凝血功能障碍者、甲状腺疾病等。所有研究对象在年龄、性别、病程等基本治疗方面比较无统计学意义(P>0.05)。

1.2治疗方法。对照组给予经皮腔血管成形术治疗,手术前3天,患者给予硫酸氯吡格雷治疗,口服,用量为300 mg/次,1次/d,手术当日给予阿司匹林肠溶片,口服,用量为100 mg/次。患者取平卧位,麻醉后经CT影像或MRA造影明确病变部位、病变长度等血管病变情况,根据患者情况选择合适的导管和导丝将闭塞通道打开,造影后对患者全身进行肝素化处理,用量为0.5 mg/kg。在监控下将导管缓慢推进至完全解除闭塞,根据血管病变情况确定球囊直径与长度,在病变部位扩张球囊泵入稀释的造影剂,严格控制压力和时间,观察扩张球囊效果,完成球囊成形,最后退出球囊。

联合组在对照组基础上使用血管内支架治疗,经皮腔血管成形术完成后,采用自膨式支架进行扩张,在导丝引导下,到达闭塞段注射80 U/kg肝素,每隔一小时补充一次。术后两组均给予低分子肝素治疗,皮下注射,用量为40 mg/次,2次/d,口服阿司匹林和氯吡格雷,用量分别为100 mg/次和75 mg/次,连续治疗6个月。

1.3观察指标。比较两组足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数。随访记录两组患者术后1、3、6个月的ABI。

1.4统计学分析。文中数据统计学处理采用SPSS 19.0软件,计数资料采用χ2检验,计量资料采用(±s)表示,比较资料组间采用t检验,P<0.05时数据差异具有统计学意义。

2结果

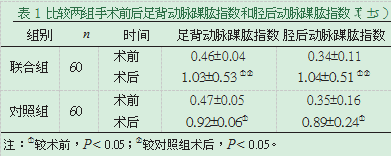

2.1比较两组手术前后足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数。术前两组足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数比较无显著差异(P>0.05),术后两组足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数均明显升高(P<0.05),较对照组,联合组上述指标升高水平更显著(P<0.05),见表1。

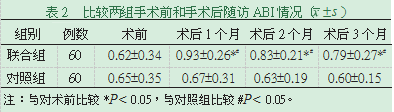

2.2比较两组手术前和手术后随访ABI情况联合组术后随访1、3、6个月的ABI明显高于术前(P<0.05),对照组术后随访1、3、6个月的ABI较术前无显著差异(P>0.05),联合组术后随访1、3、6个月的ABI较对照组明显升高

(P<0.05)。见表2。

3讨论

下肢动脉硬化闭塞症的发病机制较复杂,多与炎症反应、动脉内膜受损、脂质沉积等密切相关,临床表现为下肢麻木感、斑块增厚硬化、静息痛等[4]。下肢动脉硬化闭塞症的早期症状不明显,极易错过最佳治疗时期,而导致截肢,严重威胁患者的生活质量和生命健康。临床上主要的治疗方式为改变生活习惯、腔内手术治疗、药物治疗、血管旁路手术治疗等。

经皮腔血管成形术是通过加压气囊,使气囊压迫斑块而破裂,从而恢复下肢供血,是临床上治疗下肢动脉硬化闭塞症的有效手术方法。该技术具有创伤小、恢复快、安全性好等优点,可扩大动脉管腔,并防止管腔再度狭窄,但有研究显示,经皮腔血管成形术容易引起动脉管腔弹性回缩、夹层撕裂,而使治疗效果下降[5]。血管内支架治疗是近年来应用于临床的一项技术,可有效防止动脉管腔回缩,保证了下肢供血顺畅,还可避免动脉夹层撕裂[6]。本文研究结果显示,术后两组足背动脉踝肱指数和胫后动脉踝肱指数均明显升高(P<0.05),较对照组,联合组上述指标升高水平更显著(P<0.05)。联合组术后随访1、3、6个月的ABI明显高于术前(P<0.05),对照组术后随访1、3、6个月的ABI较术前无显著差异(P>0.05),联合组术后随访1、3、6个月的ABI较对照组明显升高(P<0.05)。

综上所述,经皮腔血管成形术联合血管内支架治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效显著,可有效改善下肢供血,有利于改善预后。

参考文献

[1]赵纪春,杨轶.下肢动脉硬化闭塞症腔内治疗[J].中国实用外科杂志,2016,36(12):1263-1268.

[2]赵翼,原野,刘辉,等.腔内血管成形术治疗老年人下肢动脉硬化闭塞症临床疗效及安全性评价[J].北华大学学报(自然科学版),2018,19(1):68-72.

[3]胡元祥,李阳.腔内血管成形术治疗下肢动脉粥样硬化闭塞症的疗效分析[J].血管与腔内血管外科杂志,2016,2(5):378-380,393.

[4]鲍路明,额都,青巴图,等.血管内支架联合经皮腔内血管成形术在下肢闭塞性动脉硬化中的应用[J].血管与腔内血管外科杂志,2016,2(3):221-224.

[5]骆曦图,杨澄宇,刘正军.经皮腔内血管成形术联合血管内支架治疗下肢动脉硬化闭塞症疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2015,24(22):2440-2442.

[6]刘高,刘会勇.下肢动脉粥样硬化闭塞症支架术后再狭窄机制及防治进展[J].局解手术学杂志,2013,22(4):437-439.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/18012.html