SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的分析磁共振弥散张量成像技术(DTI)在脑梗死中的临床应用效果。方法选择我院在2017年10月至2018年12月收治的脑梗死患者120例,对其进行磁共振弥散张量成像技术检测,对比脑梗死不同时期的各向异性分数变化(FA)和弥散系数(ADC),并分析DTI参数变化的特点。结果脑梗死患者的梗死侧与梗死对侧对的FA对比在超急性期无明显差异(P>0.05),但在急性期、亚急性期与慢性期时由逐渐下降趋势;超急性期与急性期的ADC逐渐降低,在亚急性期的梗死侧与梗死对侧对比无显著差异(P>0.05),慢性期再度升高。结论不同脑梗死的FA、ADC指变化具有一定规律,利用磁共振弥散张量成像技术可无创显示出脑梗死皮质脊髓束的损伤情况,有利于判断患者的运动功能受损严重程度,及时调整治疗方案,具有临床应用价值。

关键词:磁共振弥散张量成像技术;脑梗死;皮质脊髓束

本文引用格式:桑圣玉.分析磁共振弥散张量成像技术在脑梗死中的临床应用效果[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(55):198.

0引言

脑梗死是临床常见的神经系统疾患,是由多种因素导致机体局部脑组织出现血液供应障碍,造成脑组织缺血、缺氧性病变或者坏死,进而出现神经功能缺失表现[1]。临床根据其发病机制将脑梗死分为大致三个类型,即脑血栓形成、腔隙性脑梗死和脑栓塞。磁共振弥散张量成像技术(DTI)是一种新型的MRI技术,是当前唯一能够在活体中对分子弥散运动进行评价的无创性方法,具有安全、精准和辐射小的特点。基于此,为提高临床对脑梗死诊断的准确率,本次研究将磁共振弥散张量成像技术(DTI)用于脑梗死的诊断中,分析其应用价值和安全性。

1资料与方法

1.1一般资料。选择我院在2017年10月至2018年12月收治的脑梗死患者53例,其中男28例,女25例,年龄43-85岁,平均(62.31±4.57)岁,发病时间至MRI检查时间为3 h至4年。按照Osborn标准对脑梗死患者分期,其中7例超级性期(6 h)、20例急性期(6 h至3 d)、17例亚急性期(3 d至8 w)、9例慢性期(>8 w);按照梗死区域划分为27例基底节区、12例侧脑室体旁、9例脑干、5例额叶。

1.2方法。仪器采用本院的磁共振扫描仪,入选患者均行常规MRI(横断面T1WI、T2WI)、DWI和DTI检查,将工作站分析的结果进行判断和记录,同时测量不同时期的梗死部位和梗死灶的FA与ADC值,运用DTI技术对患者的皮质脊髓束进行三维重建,分析患者皮质脊髓束的具体情况。

1.3观察指标。对比脑梗死不同时期的各向异性分数变化(FA)和弥散系数(ADC),并分析DTI参数变化的特点。

1.4统计学分析。通过SPSS.20.0统计软件来比较分析所有数据,计量资料以平均数±标准差(±s)表示,以t来进行组间检验,采用P<0.05代表组间差异具有统计学意义。

2结果

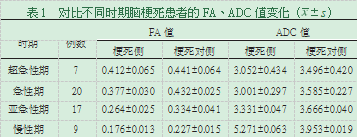

对比不同时期脑梗死患者的FA、ADC值变化,脑梗死患者的梗死侧与梗死对侧对的FA对比在超急性期无明显差异(P>0.05),但在急性期、亚急性期与慢性期时由逐渐下降趋势;超急性期与急性期的ADC逐渐降低,在亚急性期的梗死侧与梗死对侧对比无显著差异(P>0.05),慢性期再度升高,详情见表1。

3讨论

DTI技术原理多根据水分子随机和无规则的布朗运动原理对检体像素内水分子的不同运动状态显示进行成像[2],结合了常规MRI与DWI的优点而发展起来的新磁共振成像技术,具体的显示分子水平在人体不同组织间的功能状态变化情况,能够对患者脑部的脑白质纤维素无创性进行观察和追踪,其弥散速度在纤维的基础上的平行方向会大于垂直方向,这种弥散方式被叫做FA。FA值在0-1之间,FA值越大说明患者脑部神经纤维髓鞘完整性良好和神经传导功能强,ADC值能够对分子的弥散量准确描述,主要表现的是水分子的弥散功能,ADC值越大则说明水分子的弥散运动能力越强。脑梗死多指脑血供突然中断产生的脑组织坏死情况,造成脑组织坏死的因素包括缺血、缺氧、中毒或者感染等,以上因素的发生均会导致脑神经元线粒体受到损伤,使水分子和钠元素大量的聚集于机体细胞内,细胞膜无法承受负荷出现破裂则会导致细胞内水分子游离出细胞成为游离水,而此时细胞毒性水肿就会演变为血管原型水肿,不仅会增加临床治疗难度,严重时还会威胁患者生命安全。因此对患者进行及时有效的诊断尤为重要,采用DRI技术并结合常规的MRI技术和DWI技术,能够在脑梗死发病期对病变部位的损坏程度给予更精准的判断和分析,为患者后续治疗提供有效的依据。

综上所述,不同脑梗死的FA、ADC指变化具有一定的规律,利用磁共振弥散张量成像技术可无创显示出脑梗死皮质脊髓束的损伤情况,有利于判断患者的运动功能受损严重程度,及时制定和调整治疗方案,值得临床应用。

参考文献

[1]杨晓生,秦剑锋,邓少烽.磁共振弥散张量成像在急性腔隙性脑梗死预后评估中的价值[J].分子影像学杂志,2017,40(4):401-404.

[2]陈明磊,何超明,林康,等.应用磁共振弥散张量成像观察急性脑梗死患者神经纤维束与肢体肌力恢复的相关性[J].重庆医学,2017,46(23):3203-3205.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/16777.html