SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:脑血管疾病的重要病理基础为动脉粥样硬化,依靠对动脉粥样硬化进行干预,可使脑血管疾病得到有效防治。随着中医药研究的不断深入,其在动脉粥样硬化干预中的效果逐渐得到临床证实。本文就综述动脉粥样硬化中医辨证施治的研究进展,以期为老年脑血管疾病的治疗提供参考。

关键词:脑血管疾病;动脉粥样硬化;中医;辨证施治法

本文引用格式:王连军.探讨中医辨证施治法对老年脑血管疾病患者进行治疗的研究进展[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(53):32-34.

0引言

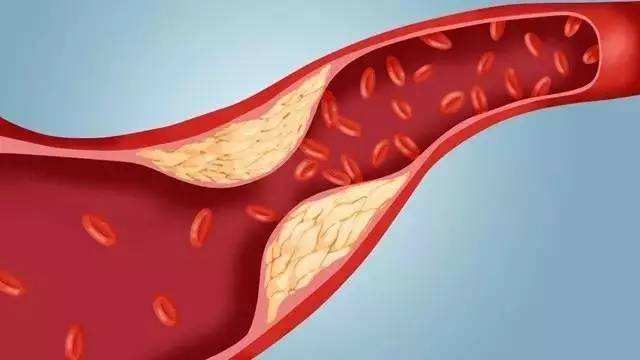

动脉粥样硬化为机体发生心脑血管的重要病理基础,根据目前研究报道可知,导致动脉粥样硬化发生的病因包括损伤、免疫功能障碍以及炎症,三者在动脉粥样硬化发生发展过程中均起到重要作用[1]。通过对多项颈动脉粥样硬化患者诊断研究开展分析可知,从中医角度来看,动脉粥样硬化患者可被辨证分为痰浊内阻证、气滞证、气虚证、精髓亏虚证以及血瘀证,在疾病发展的过程中,机体会呈现出“损”和“虚”表现,其会在病情发展过程中不断相互影响和转化,从而导致动脉粥样硬化可在不同证型间出现相互转化。依靠在对动脉粥样硬化进行治疗时,需要对辨证论治原则进行坚持,而不应该被局限在对辨病论治的重视,从而使动脉粥样硬化疾病得到有效治疗,改善患者的疾病预后。在对动脉粥样硬化进行治疗时,西医研究虽取得不错进展,但其会导致较多的不良反应,同时复发率和致死率较高[2]。而应用中医辨证施治法对动脉粥样硬化进行治疗,可发挥中医药复方制剂对机体机能具备的全面调节作用以及多途径、多靶点、多环节干预优势,依靠调血脂、保护上皮细胞功能、抗血栓、抗氧化、抗血小板黏附聚集等,使动脉粥样硬化的发生以及发展得到全面干预,从而有效治疗老年脑血管疾病[3-5]。近年来中医在动脉粥样硬化治疗研究中取得不错进展,本文就此做一综述。

1中医对动脉粥样硬化的总体认识

从中医角度来看,动脉粥样硬化属“眩晕”“头痛”“中风”“健忘”“痴呆”等范畴,导致疾病发生的病理机制中,痰、瘀、毒属于实体要素,机体脏腑功能失调为导致上述要素出现的主要原因[6]。传统中医依照辨证经验认为动脉粥样硬化的发生和机体肝、肾、脾具备最为密切的关系,因此在对疾病进行治疗时,需要将重心放在肝、肾、脾的调节中,需要从相互作用的矛盾关系中对动脉粥样硬化的发病机制以及辨证治疗规律进行认识,由此使疾病得到更为高效的治疗[7]。《素问·调经论》有记载称:寒气积于胸中无法得到排泻则温气去,独留寒气,则血凝泣,凝则脉不通。说明寒凝气滞,痹阻胸阳将会导致胸痹的发生。《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》中提出:夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛。提出导致患者出现胸痹胸痛的主要病因为阳微阴弦。《医学正传》有记载称,津液稠黏,为痰为饮,积久渗入脉中,血为之浊,提出导致动脉粥样硬化发生的病理基础为痰浊。也有中医研究者认为,动脉粥样硬化的发生由脏气不平、喜怒不定所致,这也使人们对于动脉粥样硬化发病因素中的情志因素得到更为全面的认识。

通过对历代医学家的经验进行总结可知,导致动脉粥样硬化发生的病机主要为邪痹经络,脉络不畅。动脉粥样硬化为本虚标实之证,本虚是患者机体的气血阴阳出现亏虚,而标实为寒凝、血瘀、湿热、气滞、痰浊等。有学者认为动脉粥样硬化的发生和血瘀、肝肾亏虚、痰浊存在直接关联,导致疾病发生的病机为肾虚血瘀,同时疾病可能导致痰湿内蕴、肝阳上亢等情况的发生。也有学者认为,动脉粥样硬化斑块发生的主要病机为热壅血瘀,患者的疾病在发展初期阶段,出现的基本病机为脾虚、痰瘀相互阻塞,使脉道被壅遏,由此导致本虚标识之证得到表现。也有学者通过研究报道称,导致动脉粥样硬化发生的基本病因为肝肾亏虚、痰瘀阻络。总体而言,动脉粥样硬化发生的病因在于血脉,而病根在于脏腑,其属于本虚标实之证。动脉粥样硬化会在寒邪内侵、情志失节、饮食失调、年迈体虚和劳倦内伤等多种病因的促进下,会导致患者机体的脏腑功能平衡失调,使机体气血以及津液运行和代谢出现障碍,从而引发热毒、痰瘀等内生之邪,使患者机体血脉被阻痹,胶结凝聚,形成粥样斑块。

2动脉粥样硬化的中医辨证施治研究进展

2.1补肾祛瘀化痰法

肾主津液,主导机体津液转化及分布,随着年龄的增长,机体肾元亏虚,精气逐渐衰弱,若肾阳虚,则水不生土,致痰浊;若肾阴虚,则火化热生,炼液为痰,对经脉造成堵塞[8]。痰瘀相互结合,在血脉内发生附着,相互凝结成块,导致粥样硬化斑块的出现。因此需通过治肾使阴阳平衡得到调节,使机体内环境保持稳定。且需消痰化瘀,使实质性病理改变得到阻止或逆转[9]。有资料报道称,补肾祛瘀化痰法可依靠多种途径使动脉粥样硬化得以改善[10]。有学者通过研究报道证实,补肾护脉方可使动脉粥样硬化患者自觉症状得到显著改善,有效率达到70%,同时可使总胆固醇得到最为明显的降低,可提高机体高密度脂蛋白为血清蛋白水平[11]。温肾回阳方四逆汤可使机体小主动脉内膜脂质斑块面积得以缩小,使血清血脂水平降低,提高血清一氧化氮水平和血浆超氧化物歧化酶活性,由此发挥抗脑血管疾病的功效[12]。

2.2健脾消痰化瘀法

动脉粥样硬化的易发人群为中老年人,其大部分脾运失调,散精不利,因此容易出现痰浊,因此在对动脉粥样硬化进行论治时,需要从健脾消痰、活血化瘀入手[13]。有资料报道称,应用人参、酒大黄、水蛭、茯苓、山楂配置的健脾消痰化瘀方可使脑梗塞患者机体血清总胆固醇和甘油三酯水平降低,使机体高密度脂蛋白水平提升,减少血清中过氧化脂质,使超氧化酶歧化酶活力增加,由此发挥降脂、抑制动脉粥样硬化斑块的功效[14]。也有学者发现脾化痰方可对早期动脉粥样硬化的形成进行有效抑制,相较于对照组,观察组的主动脉内膜厚度明显更小[15]。

2.3疏肝理气泄浊法

肝主疏泄,对机体气血津液的顺畅运行以及脾精的运化均起到重要作用,如果肝失疏泄,气机不畅,则会导致津血运行受到阻碍。动脉粥样硬化属于痰瘀同病,肝失疏泄直接影响着疾病的发生,因此在对动脉粥样硬化进行治疗时,需要对疏肝调肝药物的应用引起高度重视[16]。有资料报道称,在对实验性动脉粥样硬化病变模型进行治疗时,疏肝调血方可使其血脂蛋白水平得到有效调整,使动脉壁厚度和动脉粥样硬化面积减小;同时可使血管平滑肌细胞中过氧化脂质含量得以降低,提高超氧化物歧化酶活性,由此使动脉粥样硬化病变得到控制[17]。也有学者认为,肝气虚衰、痰瘀阻滞为导致动脉粥样硬化发生的主要病机,因此应用具备暖元温肝、逐瘀化痰通络的血脉舒,能够使机体甘油三酯、低密度脂蛋白-胆固醇水平降低,提高超氧化物歧化酶含量,使机体血栓素和前列环素的平衡得到调整,从而使内膜厚度减小,动脉粥样硬化面积缩小[18]。

2.4祛痰化浊法

引发动脉粥样硬化发生的首要因素为机体血脂过高,脂质代谢失调,《黄帝内经》中的膏脂学说可作为动脉粥样硬化中医发病病因的理论依据。膏脂和津液具备相同的源头,属于津液的稠浊体,能够化入血中[19]。因此当机体摄入过多,或是机体的利用以及排泄发生异常,则会导致血液浓稠,进而发展成为痰浊[20]。有资料报道称,痰证患者自身机体的抗氧化能力将会明显减弱,机体内氧化修饰的低密度脂蛋白水平明显升高[21]。也有资料报道称,相较于健康人群和非痰浊型患者,痰浊型冠心病患者的机体三酰甘油、总胆固醇和低密度脂蛋白水平明显更高[22]。药理研究证实,化痰方可使机体血清总胆固醇、低密度脂蛋白水平降低,可有效抵抗脂斑的形成;涤痰汤可使机体内脂质排泄得到促进[23]。

2.5活血化瘀法

动脉粥样硬化的发生和发展的始动因素为动脉壁内皮细胞损伤,主要环节为血小板黏附聚集、平滑肌细胞增殖、生物活性物质的释放,病理结局为脂质浸入、动脉壁弹性纤维受到破坏,动脉管腔狭窄[24]。有资料报道称,脑梗塞患者中90%左右的患者脑血管均出现不同程度的狭窄情况。且随着狭窄程度的提升,患者的病情也更为严重[25]。近年来也有学者通过研究报道,活血化瘀方药物可对动脉粥样硬化进行有效防治,从而使脑血管疾病的发生得到预防,可调脂、抑制平滑肌细胞增殖,同时可对血小板功能进行抑制,使前列腺素和血栓素的平衡得到调节,对上皮细胞起到保护作用,使机体血管内的粥样斑块得以消除[26]。

2.6清热解毒法

毒邪属于致病因素,包括内毒以及外毒,大量临床研究报道证实,经脉病的发生和内毒存在密切关联,同时认为经脉病难以治疗和毒邪瘀阻脉络有关[27]。动脉粥样硬化属于脉络病患,其和毒邪存在密切关系。感染、炎症可对毒邪发生的病理变化进行一定程度反映,也从另一方面论证了毒邪和动脉粥样硬化发生的相关性。有学者通过研究报道称,动脉粥样硬化属于热毒内盛、痰瘀阻络,而通过为脑动脉血栓患者采用复方莶草合剂进行治疗,结果显示患者的血栓基本得到有效疏通,取得不错的治疗效果[28]。

3总结

目前动脉粥样硬化斑块中的不稳定斑块和其导致的脑血管疾病时间,逐渐受到医学工作者的重视。近年来随着研究的不断深入,脑血管疾病的治疗取得不错进展,但对于不稳定斑块的明确发病机制却仍无统一定论,因此临床治疗过程中的针对性以及专一性并不高。中医药在对脑血管病进行治疗时,具备多靶点干预的优势,通过对动脉粥样硬化实施中医辨证论治,可在一定程度上使斑块保持稳定,将脑血管意外事件的发生减少。但目前中医药在对脑血管病的临床研究仍旧存在样本量不足,随机对照试验分组不严格,不具备较好重复性的情况,大部分临床研究不具备和其密切相关的基础实验。因此后续需进一步开展多中心临床研究,从而使中医药对脑血管疾病辨证施治的效果得到证实。并且需要将基础研究加强,从分子水平对治疗效果进行论证,使疾病得到更为有效的防治。

参考文献

[1]王欣.脑血管病顽固性呃逆中医护理研究进展[J].内蒙古中医药,2017,36(Z2):183-184.

[2]董元刚.中医辨证治疗脑血管所致痴呆的临床效果分析[J].临床医药文献电子杂志,2017,4(A2):20065.

[3]倪珏民,范翠娟,骆乐.脑血管受损人群中医体质分布规律及血流动力学相关研究[J].新中医,2018,50(6):87-89.

[4]李旭餍.心脑血管病预防与中医临床分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2018,6(16):17-18.

[5]王少松,王麟鹏,马婷婷,等.醒神开窍针刺法对脑梗死急性期患者脑血管储备功能的影响[J].中医杂志,2018,59(15):1314-1317.

[6]褚威.糖尿病合并急性脑血管病的中医治疗效果研究[J].航空航天医学杂志,2018,29(8):984-985.

[7]蒋玉倩,谢蓉,连新福.基于DSA证实的脑血管狭窄患者中医体质特征研究[J].河南中医,2017,37(10):1762-1764.

[8]周桂银,陈薇,刘伟民,等.糖尿病中医辨证分型与脑血管TCD检测结果关系探讨[J].亚太传统医药,2015,11(7):101-102.

[9]潘林森.对心脑血管疾病康复期患者使用中医疗法进行治疗的效果探析[J].当代医药论丛,2015,13(14):27-28.

[10]刘月秋,刘辉.脑血管造影检查结果与缺血性中风患者中医辨证分型的相关性分析[J].中国医疗器械信息,2017,23(4):65-66.

[11]孔燕莹,王远国,苏健淦,等.202例脑血管病后遗症患者中医体质类型分析[J].中国民族民间医药,2017,26(11):10-11.

[12]张桂贞.中医中药辨证施治治疗脑血管痉挛性头痛临床分析[J].中国实用医药,2018,13(13):108-109.

[13]金越.急性脑血管病合并糖尿病的中医证候及相关病情程度研究[J].中国妇幼健康研究,2016,27(S1):340-341.

[14]袁东海.脑血管所致痴呆的中医辨证施治效果观察[J].中医临床研究,2015,7(34):77-78.

[15]李传印.中医治疗脑血管意外后遗症42例临床效果评价[J].中医临床研究,2016,8(15):45-46.

[16]王维益,刘建博,褚庆民,等.70例急性脑血管意外致中枢性呼吸衰竭患者中医证候要素及证型分布探析[J].江苏中医药,2013,45(1):32-33.

[17]张安富,吴驹,邓玉霞,等.应用中医理论治疗脑血管神经性头痛的观察[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(56):113,123.

[18]贾冕,尚雪飞,张伟硕,等.血浆同型半胱氨酸与原发性高血压中医证候及心脑血管事件的相关性研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2018,16(1):22-24.

[19]梁逸强,王佑华,周端.心脑血管相关疾病中医证候与基因多态性相关性的研究进展[J].中华中医药学刊,2011,29(2):286-288.

[20]邱笑琼,杨军,陆川,等.结合中医体质因素的缺血性脑血管病脑动脉狭窄危险因素分析[J].中华全科医学,2016,14(2):300-302.

[21]王守运,杨言府,朱荣华,等.缺血性中风DSA脑血管造影结果与中医证型相关性的临床研究[J].中医药临床杂志,2013,25(11):981-983.

[22]郑勇强,杨晓琼,苏茹,等.心脑血管病对高血压病中医辨证分型的影响[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(5):131-132.

[23]贺东辉.中医辨证治疗心脑血管疾病的临床分析[J].中国实用医药,2014,9(31):190-191.

[24]杨春霞,杜会山,李玉清,等.缺血性中风患者中医辨证分型与脑血管造影结果相关性研究[J].世界中西医结合杂志,2012,7(8):700-702,716.

[25]莫秀云,张莹,钟经馨,等.急性缺血中风中医阴阳辨证与责任脑血管的血流动力学特点[J].广东医学,2012,33(18):2843-2846.

[26]邱笑琼,杨军,陆川,等.297例缺血性脑血管病患者中医体质和脑血管造影分析[J].中国中医急症,2015,24(3):457-460.

[27]田富坤.中医中药辨证施治治疗脑血管痉挛性头痛临床分析[J].当代医学,2011,17(15):152-153.

[28]阮小芬,唐晓婷,王肖龙,等.老年高血压病中医证候与相关危险因素及心脑血管事件相关性研究[J].中华中医药杂志,2016,31(3):1025-1028.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/16407.html