SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探索肠道微生态对肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变的影响性。方法选取对照组130例健康体检者、观察组130例疑似肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变患者,且均进行肠道微生态检验。结果观察组受检者相关指标均优于对照组(P<0.05),同时肠道微生态诊断在肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变中敏感性、特异性、漏诊率、误诊率分别为97.00%、93.33%、3.00%、6.67%。结论肠道微生态能够预示微生态对肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变情况,利用价值较高。

关键词:肠道微生态;肝硬化;肝癌癌前病变;恶性转变

本文引用格式:韩清.肠道微生态对肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变的影响[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(83):50.

0引言

肝硬化属于慢性肝病的终末期阶段,可在多种病因作用下导致弥漫性肝损害,临床研究发现肝病患者的发生发展均与微生态改变有关。其中肠道微生态的平衡能够保护肠道黏膜屏障,一旦肠道破坏,可导致肠道菌群紊乱,增加肠道通透性,进一步加重肝损害,从而形成恶性循环[1],本文研究报道如下。

1资料和方法

1.1一般资料

此次研究选择130例疑似肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变患者(观察组)、130例健康体检者(对照组),均在2017年4月至2018年4月收集。观察组受检者平均年龄(65.23±5.36)岁,76例男性,54例女性,平均体重(56.38±5.41)kg。对照组受检者平均年龄(65.57±5.21)岁,75例男性,55例女性,平均体重(56.96±5.62)kg。两组受检者存在对比性(P>0.05)。

1.2方法

肠道菌群检验:收取受检者0.5 g粪便标本,并采用生理盐水进行定量稀释接种,随后选择双歧杆菌(厌氧菌代表菌种)和肠球菌、肠杆菌(氧菌代表菌种)进行细菌培养,并利用法国生物-梅里埃公司提供的全自动微生物鉴定系统VITEK-AMS型号,对细菌鉴定和定量,菌落计算结果以1 g粪便湿质量中菌落形成单位用IgCFU/g表示。

血清内D-乳酸、内毒素测定:抽取受检者3~5 mL外周静脉血,并对血清进行离心处理,维持15 min,保持3000 r/min速度,在检测D-乳酸水平和血清内毒素时,选用酶联免疫吸附法,本次使用的试剂盒均由上海晶抗生物工程有限公司提供,具体步骤按说明书进行[2]。

尿乳果糖/甘露醇比值测定:嘱咐受检者保持禁食10 h,并将甘露醇和口服乳果糖混合,收集6 h内尿液,保持在冰箱内(-20℃),随后抽取5 mL进行离心处理,维持10 min,保持5000 r/min速度,取上清液1 mL使用0.22μm滤器过滤,在计算甘露醇和乳果糖时,选用高效液相色谱法。

1.3统计学处理

使用SPSS 17.0统计学软件处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和2检验,以P<0.05代表此差异有统计学意义。

2结果

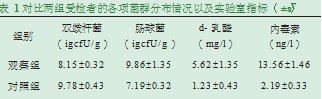

观察组受检者双歧杆菌低于对照组,肠球菌、D-乳酸、内毒素水平高于对照组(P<0.05),如表1所示。

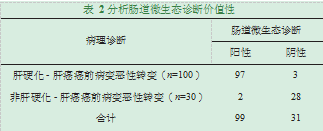

敏感度为97.00%,特异度为93.33%,漏诊率为3.00%,误诊率为6.67%,具体结果如表2所示。

3讨论

肝脏具有门静脉和肝动脉双重血供系统,属于人体最大器官,其中肝门静脉血液大部分来自肠系膜静脉,常规情况下,门静脉血中含有内毒素,可维持肝脏系统处于激活状态,一旦机体出现肝性脑病、细菌性腹膜炎、内毒素血症等病症,可加重肝肾损[3]。

肝硬化早期可表现为免疫功能低下、肠黏膜水肿、肝脏功能下降,干预不及时,可导致革兰氏阴性腐败菌(大肠埃希菌)大量繁殖,进而引起菌群失调,抑制乳杆菌和双歧杆菌等厌氧菌的正常繁殖,而通过检测肠道微生态,能够及时发现肠道菌群紊乱情况,从而为临床治疗方案拟定提供依据,尽早纠正紊乱现象,减轻肝细胞损伤。

综上所述,肠道微生态具有操作简单、安全性高、价值性高、价格低廉等优势,用于微生态对肝硬化-肝癌癌前病变恶性转变患者中价值明显。

参考文献

[1]陈瑶,向正国,李科军,等.肝硬化患者肝功能分级与其肠道微生态的相关性研究[J].广西医科大学学报,2017,34(7):1006-1009.

[2]周冷潇,韩涛,刘保文,等.肝硬化及肝细胞癌患者肠道微生态组成和结构的初步分析[J].临床肝胆病杂志,2017,33(9):1740-1744.

[3]卓越,王晓磊,程开,等.凝结芽胞杆菌对肝硬化患者肠道微生态及TNF-α、IL-10的影响[J].黑龙江医药科学,2013,36(5):101-102.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/15114.html