SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的观察分析经筋刺法在中风偏瘫治疗的临床效果。方法选择湖北省中医院2017年6月至2018年12月期间的中风偏瘫患者共64例,随机分为经筋刺组、普刺组,依次采用相应疗法,比较中风偏瘫治疗总有效率,以及运用相关评分指标进行疗效评价。结果两组患者治疗前各项评分比较(P>0.05),治疗后均较治疗前有明显改善,经筋刺组各方面均高于普刺组(P<0.05)。结论经筋刺法治疗中风偏瘫的临床效果确切,可有效改善肢体运动的功能、日常生活及活动能力,可以在临床上推广应用。

关键词:经筋刺法;中风偏瘫;MAS分级;FMA评分

本文引用格式:叶秋婷.经筋刺法治疗中风偏瘫的临床疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(82):271-272.

0引言

脑卒中又称之为“脑血管意外”、“中风”,早在《黄帝内经》中就有关于“偏枯”、“偏风”、“薄厥”等的描述,症状类似于中风[1],主要以肢体偏瘫、痉挛无力、废用性萎缩等表现为重。每年在我国有近200万人发生脑卒中,38.2%-62.8%幸存者留有不同程度的残疾[2]。中风偏瘫病位在肌肉、筋骨,与传统针刺手法相比,经筋刺法具有直取病位、直达病所的优势。对此,本研究应用经筋理论治疗中风偏瘫,特别是对远端肢体瘫痪,取得了可观的疗效。笔者基于对经筋理论的了解学习,以经筋理论为主取穴,再结合八纲辩证方法选取相应配穴及行补泻刺法治疗中风偏瘫,疗效佳,具体内容如下。

1一般资料

选择湖北省中医院64例于2017年6月至2018年12月期间的中风偏瘫患者作为研究对象,随机分为经筋刺组和普刺组,各32例。患者年龄在45~76岁,男性42例,女性22例。两组各脱失2例,余60例均符合《中风病诊断疗效判定标准》的中风偏瘫诊断。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者在年龄、病程和后遗症程度、患病后生活质量等方面均无显著差异(P>0.05)。

髎、曲池、合谷、尺泽、外关、内关、太渊、手三里等穴;下肢取穴选用足三里、解溪、阴陵泉、三阴交、太冲、环跳、委中、昆仑等[5]。根据每位患者的实际情况进行主配穴选择。

2.2.2经筋刺组主穴针刺不变,对于偏瘫症状选用经筋刺法取肘、腕、膝、踝、肩、髋等关节经筋节点[6]常规消毒,取30号常规1.5-3寸毫针,针刺经筋部位迅速透皮,至一定深度,得气后退至皮下,循经沿皮由肢体近端向远端斜15°刺入,根据部位的不同,针刺入的深度不尽相同,手足、腕关节刺入约0.8寸,肩、肘、膝关节入1.2寸,髋关节入约2.5寸。

两组患者均每日治疗一次,针刺每次时间为30 min。30次为1疗程,每个疗程治疗时间间隔1-2天,治疗时间均为3个月,治疗三个疗程,比较治疗前后差异。

3疗效观察

3.1观察指标

3.1.1治疗效果

患者痊愈:治疗后患者肢体运动功能恢复正常,偏瘫症状完全消失,生活恢复自理。显效:治疗后肢体运动功能状况得到明显改善,且偏瘫症状逐渐消退[7]。有效:患者治疗后症状有好转。无效:在经过相应治疗后肢体运动能力和偏瘫症状无改变。

3.1.2临床评分

(1)Fugl-Meyer评定法[8]评价内容全面而详细,分别对上肢与下肢进行活动评分,在目前看来是较公认的使用最为广泛的评价方法。

(2)改良Ashworth量表(modified Ashwoah scale,MAS)[9]:

1.1入选标准

(1)符合第四次全国脑血管病学术会议中中华医学会对脑血管疾病诊断要点的规定,诊断为脑出血或脑梗死患者,并且所有患者的病例必须经CT或MRI证实;(2)符合中医学对中风病规定的诊断标准[3];(3)首次发病,病程在1-12个月内;(4)患者均在不同程度上表现出一侧肢体痉挛性瘫痪,肌张力亢进;(5)患者自愿接受治疗,符合知情同意原则,且愿意配合。

1.2剔除标准

(1)不符合纳入标准者。(2)除外厥证、痹症、痫证等致肢体痉挛瘫痪者。(3)生命体征不平稳,无力配合治疗者。(4)排除肌肉、骨骼、神经病变所致肢体关节功能障碍。

2治疗方法

2.1基础治疗

两组患者的基础治疗保持一致:常规药物治疗,参照贾建平教授等主编的全国“十二五”规划教材《神经病学》[4]的标准执行。

2.2治疗方法

2.2.1普刺组患者采取常规针刺治疗

主穴:中脏腑者取百会、水沟、内关;中经络者取极泉、三阴交、尺泽、委中,水沟、内关。闭症配十二井、合谷、太冲;脱证取关元、气海、神阙等强健要穴;对肢体偏瘫患者,上肢取穴选用肩髃、肩挛程度越大。

3.2统计学方法

采用SPSS 20.0软件统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用2检验,等级资料采用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

3.3治疗结果

3.3.1治疗效果

经筋刺组患者在治疗后运动能力和生活能力的恢复均高于普刺组(P<0.05)。

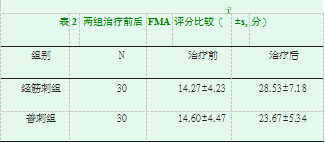

两组患者在治疗前FMA评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后均明显高于治疗前(P<0.05),且经筋刺组高于普刺组(P<0.05)。

关于经筋刺法治疗中风偏瘫的基础与临床研究较少,也缺乏临床多中心大样本的循证医学证据。本研究初步揭示了经筋刺法对中风偏瘫症状改善的独特优势,为经筋刺法的深入研究提供了初步依据,也为中风等疾病所致的经筋、肌肉、骨骼损伤的临床治疗提供了新的思路。

参考文献

两组患者治疗前MAS分级比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后均较治疗前明显改善(P<0.05),且经筋刺组MAS分级优于普刺组(P<0.05)。

4讨论

针刺是我国传统的治疗手段,对于疏通经脉,调节局部血液循环,促进局部新陈代谢,通络止痛有着良好的疗效,为针灸治疗中风提供坚实的理论基础。针灸疏通经络、调和气血、改善血液循环的功效可营养脑神经及脑细胞,避免神经元萎缩[10]。然而人体经络系统除了经脉体系外还有经筋体系。常规针刺通过疏通经脉、调节气血可以起到一定的治疗作用,但忽视经筋在人体肢体功能运动中的重要性。这些理论基础证实了经筋体系在肢体关节运动中的不可取代性,因此为了更好的发掘针灸对于中风病的临床治疗效果,提高患者的生活质量,我们可考虑从经筋理论出发进行临床治疗,促进患者肢体关节运动能力的恢复。中风偏瘫属于“筋病”“痉症”范畴,针刺经筋节点及在痉挛部位的肌肉及肌腱两侧按寻压痛点,相比于常规针刺可有效降低痉挛部位肌张力,缓解肌痉挛,改善恢复肢体功能,具有一定的针对性。

参考文献:

[1]刘光华,吴振起,赵明山.《黄帝内经》中风名实考辨[J].吉林中医药,2008,28(2):137-138.

[2]刘敏.脑卒中后残疾的研究进展[J].中华流行病学杂志,2013,34(11):1146-1150.

[3]王玲,盛国滨,李希荣.针刺并艾灸经筋结点治疗中风后肩手综合征的临床观察[J].中国基层医药,2014,21(14):2196-2197.

[4]贾建平,陈生弟.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2014:175-188.

[5]王重洋.补阳还五汤配合针灸治疗中风后遗症疗效观察[J].中医临床研究,2014,(31):39-40.

[6]盛国滨,卢凤娟,刘长燕,等.针刺经筋结点结合康复疗法治疗中风后痉挛性瘫痪[J].针灸临床杂志,2011,27(5):25-26.

[7]徐玉琴.针灸结合康复疗法治疗中风后遗症期42例[J].中国中医药现代远程教育,2015,13(16):84-85.

[8]章燕.针灸治疗中风后痉挛性瘫痪临床研究进展[J].上海中医药杂志,2012,46(7):82-86.

[9]燕铁斌.临床痉挛指数:痉挛的综合临床评定[J].现代康复,2000,4(1):88-89.

[10]池万红.针灸推拿联合穴位注射对脑外伤瘫痪患者的效果[J].中国实用神经疾病杂志,2017,20(13):77-79.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/14961.html