摘要:文章提出了一种新工科背景下以创新为导向的授课模式,该模式采用线上线下互动式授课形式,以工程案例和创新项目为教学驱动,结合高维度、多元素的教学评估体系,旨在夯实学生的专业知识,并有效提升其创新思维和实践能力。文章以流体力学课程为例,深入探讨了新模式下可能遇到的问题,并提出了相应的解决方案。通过采用新的授课模式,不仅有助于优化学生的学习效果,还将为培养适应未来社会需求的高素质人才提供有益的探索和参考。

关键词:新工科,新型授课模式,教学评估体系

0引言

随着全球科技竞争的不断加剧,新工科背景下的创新教育已成为许多高等院校和科研机构的重要发展方向。新工科教育模式的兴起,旨在回应现代社会对高科技人才的需求,其强调教育的实践性、创新性和前瞻性[1-2]。在这一背景下,高等教育机构必须重新审视传统的教学模式,将培养学生的综合能力放在首要位置,以期在全球科技竞争中占据有利地位。

新工科教育不仅关注学生的专业知识和实践技能,还对学生的综合素质和创新能力提出了更高的要求[3]。传统的以知识灌输为主的授课方式已无法满足新工科背景下人才培养的需求,因此,探索以创新为核心的授课模式成为推动新工科教育发展的关键一环。这种授课模式以学生为中心,注重激发学生的创新思维,并培养他们解决问题的能力,旨在培养既具备扎实专业知识又拥有强大创新和实践能力的复合型人才。

本文以典型工科课程流体力学为例,深入探讨如何将以创新为导向的授课模式融入日常教学之中。通过分析新工科教育的核心理念,尝试构建一种既能夯实学生专业知识又能有效提升其创新思维和实践能力的授课模式。这种模式的实践不仅有助于优化学生的学习效果,还将为培养适应未来社会需求的高素质人才提供有益的探索和参考。

1新型授课模式的创新性探索

1.1线上线下相结合的互动授课新形式

流体力学作为多种工科专业的必修基础课程,其知识体系广泛且复杂,包括流体的定义与性质、流体静力学、流体运动学、流体动力学等多个抽象且难以理解的概念,这无疑给本科教学带来了不小的挑战[4]。传统的线下授课虽然具备直观性和互动性两大显著优势,但其形式相对单一,学生长时间专注于理论学习容易导致注意力分散,特别是随着知识点难度的提升,学生可能会产生厌学情绪。

近年来,

随着网络技术的发展,线上教学平台如超星学习通[5]、中国大学MOOC(慕课)[6]、课堂派[7]、雨课堂[8]等应运而生,为教学形式提供了更多的可能性。这些平台不仅丰富了教学手段,还能帮助教师挖掘和整合更多的教学资源,从而可以作为线下教学的有力补充。线上教学的灵活性和多样性在一定程度上缓解了学生的学习疲劳,提高了学习兴趣。然而,尽管线上教学取得了显著成效,但并不能取代传统的线下教学,因为线下教学提供了师生之间面对面的交流机会,使教师能够更好地关注学生的学习状态和心理变化,这种“有温度”的教学方式在线上环境中是难以存在的。

为了充分发挥线上线下教学的优势,本文提出了一种线上线下相结合的互动授课新形式。在这种模式下,线下教学保留其传统优势,如师生之间的即时互动和对学生学习状态的实时关注,同时结合线上教学的灵活性和资源丰富性,以学生为中心,开展多样化的教学活动。例如,在学习伯努利方程基础理论时,安排学生在流体力学实验室进行实践操作,将理论推导与实验现象相结合;在学习伯努利方程的工程应用时,通过线上平台播放飞机机翼提供升力的视频,从而加深学生对伯努利方程在工程应用方面的理解。此外,翻转课堂等教学形式的引入,也能有效提升学生的学习参与度和课堂互动性,帮助教师及时调整教学策略,改善教学效果。

1.2工程项目驱动下的专业理论教学

流体力学作为多种工程专业的重要课程,教学中融入了大量的工程知识。传统的教学模式往往侧重于纯理论的讲授,仅在考核环节涉及流体力学知识与工程实际的结合。这种考核形式虽然在一定程度上拉近了流体力学与工程实际的距离,但作用有限,容易抑制学生的学习兴趣,不利于培养学生的创新和实践能力。

为了解决这一问题,本文提出以工程项目为驱动的专业理论教学方法[9]。通过直接将流体力学知识与工程实际相结合,让学生在解决问题的过程中感受到流体力学的实用价值和重要性。为了实现这一目标,将流体力学的知识点与具体的工程项目相关联,表1列出了部分常见工程项目与流体力学知识的对应情况。

在授课过程中,将流体力学的知识点与具体的工程项目绑定,以提出实际问题的形式引入课堂教学。例如,通过播放虎门大桥异常晃动视频,吸引学生的注意力,并引导他们运用流体力学知识去分析和解决问题[10]。

这种在工程项目驱动下的教学形式不仅激发了学生的学习兴趣,还培养了学生解决工程问题的能力。同时,教师在教学过程中,要努力拓展工程背后的理论知识,引导学生思考同类型工程问题的解决思路,鼓励学生设计出具有创新性的解决方案。这种教学方法旨在培养学生的知识迁移能力,使学生在面对新问题时能够灵活运用所学知识,提出有效的解决方案。

1.3创新项目引导下的创新能力培育

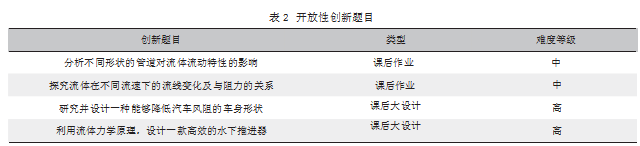

创新项目是培养学生创新能力的重要途径,贯穿于教学的全过程,包括课前准备、课中学习和课后实践。任课教师课前发布创新项目的背景资料和设置创新项目的具体目标,课中采用工程案例驱动的教学方式让学生在学习创新项目相关专业知识的同时培养其解决实际问题的能力,课后明确创新项目的具体要求,引导学生将所学知识应用于工程实际[11]。这种将创新概念融入课前、课中、课后全环节的教学方式,能够极大地激发学生的创新精神,鼓励学生在扎实掌握专业知识的同时勇于打破思维定式,通过突破传统束缚有效培养创新能力。结合流体力学相关课程的知识点,布置涉及平时课后作业和课后大设计的开放性创新项目,表2为部分开放性创新项目的具体内容。

学生在完成创新项目的过程中,不仅巩固了专业知识,还提升了创新能力,同时也学会了如何与团队成员协作、如何在有限的时间内高效完成任务等,这些经历将有助于他们未来成长为合格的工程技术人员。

作为任课教师,在整个创新项目中发挥着主导作用,不仅要引导学生将专业知识与国家和社会发展相联系,更要激发他们将个人能力与国家命运紧密相连的责任感和使命感。通过这种方式,培养出既具备专业素养又富有创新精神的优秀人才。

1.4基于高维度多元素的教学评估体系

在教学评估中,由于影响教学效果的因素具有多样性和复杂性,单一的评价指标往往难以全面系统地反映学生的学习成果和教师的教学质量,这一挑战使得构建一个多维度、科学有效的教学评估体系至关重要。目前,一些学校或机构采用专家打分和学生评价的方式进行评估[12],这种方法虽看似科学,但难以避免个人情绪、偏好等主观因素对评估结果的影响。

为了更准确地评估教学效果,引入系统化的数学方法作为构建新型教学评估体系的基础(以层次分析法为例)。层次分析法是一种定性与定量分析相结合的多准则决策方法,通过将复杂问题分解为若干层次和因素,再对各因素进行两两比较、判断和计算,从而得出各因素的权重,为决策提供依据[13]。

层次分析法可以同时考虑多个因素对教学效果的影响,如教学方法、教学形式、课程资源、教师经验、学生学情、课程反馈与进度安排等。在教学过程中,考虑的因素可以随着教学革新以及专业建设的具体需求动态调整。例如经过评估发现某一因素不再影响教学效果或对教学效果的影响可以忽略时,可去掉该因素,以进一步优化层次分析法的结构。在执行层次分析法时,为了把人为主观判断导致的误差降到最低,必须进行一致性检验,检验通过的结果才能作为分析的依据,该过程保证了分析的科学性和有效性。

基于高维度新元素和系统化的数学方法构建的教学评估体系,不仅能够全面、系统地评价教学效果,还能为教学改革提供有力的数据支持和方向指引,有助于推动教育质量的持续提升。

2新授课模式面临的挑战与应对策略

2.1教学条件对模式更新的限制及解决方案

在教学模式的创新过程中,教学条件往往成为制约因素。当现有教学条件无法满足创新需求时,便会对教学改革的推进和人才的培养产生不利影响。因此,教师应具备前瞻性和灵活性,不应拘泥于传统的教学条件限制,而应结合专业特点和实际情况,因地制宜地进行教学模式的改进。例如,在缺乏流体力学教学实验室的情况下,教师可以通过购买简易实验器材来演示流体力学伯努利方程的基本原理[14],或者利用互联网视频资源,甚至可以与其他院校进行远程视频实验合作,以弥补教学实验条件的不足;在学生学习相似原理时,教师可以采用日常生活中的物品进行类比说明,而不必依赖于昂贵的专业模型。

随着新工科背景下授课模式的不断创新,线上线下相结合的互动式教学形式对教学条件提出了更高要求。然而,一些学校受到硬件设备性能和网络稳定性的制约,大大影响了该创新模式的有效执行。例如一些学校没有配备电脑等硬件设备,授课教室网络不稳定或网速过慢。为了解决这些问题,一方面,学校可以与教育主管部门加强沟通,通过官方途径获得更多的经费支持;另一方面,学校也可以通过自筹资金或联系校友捐助的方式获得一定支持。任课教师可以通过合理调整教学模块分布和教学内容,减轻线上线下互动教学形式中对硬件资源的依赖程度,在保证不影响教学的前提下,增加线下教学环节的占比。此外,学校之间可以加强合作与资源共享,通过远程教育平台等形式,共同应对教学条件不足的挑战。

2.2资源储备对教学效果的影响及优化措施

新工科背景下,教学资源储备情况会影响教学效果,特别是以流体力学为代表的工科课程。流体力学课程知识点繁琐,理论推导居多,新概念常常较难理解,缺乏工程案例可能会降低学生对流体力学的热爱,进而影响课程整体的教学效果。此外,不恰当的工程案例也会分散学生注意力,例如陈旧或缺乏创新的案例可能导致学生兴趣的丧失,对专业知识的传授产生不利影响,进而影响教学效果。综合来看,必须积累更多优秀的工程案例,并按照课程知识体系分类,构建出足以支撑全过程的课程资源[15]。

为了优化教学资源储备并提升教学效果,需要任课教师经常关注工程案例,及时补充与国家发展和经济命脉紧密相关的工程案例。案例积累中需要特别关注案例的多样性和趣味性,以更好地激发学生的学习兴趣。加强校企合作,通过实习、实践等方式让学生直接参与实际工程项目,这不仅能丰富教学资源,还能有效提升教学效果。此外,积极利用数字技术,如虚拟现实和增强现实等,模拟真实的工程环境,让学生在虚拟环境中进行实践操作,从而增强学习的互动性和体验感。为确保这些措施的有效实施,学校或学院层面需定期对教师开展相关培训,提升教师选取和运用工程案例的能力。同时,鼓励教师之间的交流与合作,以实现优质教学资源的共享。通过这些综合措施,不仅能够丰富教学资源储备,更能显著提升授课的教学效果,进一步培养学生的创新思维和实践能力,以适应新工科背景下的人才培养需求。

2.3创新项目实施中面临的挑战与应对策略

成功实施创新项目对培养学生的创新能力非常重要,但在项目执行过程中可能会遇到一些挑战,例如:学生可能因自身知识储备不足而无法高质量完成全部创新项目;实践教学条件与创新需求之间可能存在不匹配的情况,导致个别创新理念难以实现;部分创新项目比较复杂,可能超出了学生的实际动手操作能力范围;一些学生缺乏创新思维,影响创新项目的创新性。这些困难或挑战阻碍了创新项目的顺利开展和执行。

为了解决上述问题或挑战,任课教师必须结合学生学情、教学条件、学生培养目标,制定科学的创新项目。在具体操作上,任课老师提前了解项目涉及的专业知识,及时向学生提供相关学习资料,例如:课前在线上平台发布学习视频、电子版专业书籍或相关文献;对实践教学条件与创新需求之间存在偏差的情况,任课教师可以向主管部门申请改善实践教学条件或适度调整创新需求,做到实践教学条件与创新需求之间高度一致;任课教师应充分了解学生学情,设置与学生学情匹配的创新项目;以学生为中心,鼓励学生以小组的形式完成创新项目[16]。通过这些措施,可以有效地应对创新项目实施中面临的挑战,从而推动项目的顺利完成,更好地培养学生的创新能力。

2.4评估指标确定的困难与解决思路

在新工科背景下以创新为导向的授课模式中,由于参与评价的教学元素不断引入和调整,导致确定评估指标是一个复杂且关键的过程。这要求管理者在制定评估指标时,既要确保指标的通用性和有效性,又要充分考虑获取指标的难度。为解决这一难题,需要明确评估目标和标准。评估指标应能全面反映授课模式的教学效果,特别是新引入的教学元素对学生学习成果的影响,为此,需要从多个维度来构建评估体系,包括教学内容、教学方法、学习态度、学习成果等。

在引入新教学元素时,要关注学生群体的反馈,通过发放调查问卷、开展学生座谈会、与个别学生谈心谈话等方式,深入了解学生对新元素的接受程度和新元素对学生学习效果的影响情况,有利于教师及时掌握新元素的真实教学效果并对不利因素采取处理措施。同时,也要关注任课教师在引入新元素后的切身体验和工作量变化。为了保证新元素的顺利执行,学校可以开展各种类型的专业技术培养,如线下讲座、线上专业指导等,通过多种方式保证全体教师都能掌握新元素的授课模式。此外,鼓励任课老师构建课题组或与其他院校教师交流分享,相互学习授课经验,提升授课效果。

3结语

随着新工科教育模式的深入发展,本文以流体力学课程为例,提出了一种融合线上线下互动、工程项目驱动、创新项目引导以及多维度教学评估体系的新型授课模式。该模式通过互动教学,有效缓解了学生的学习疲劳,提升了学习效率和互动性;利用工程项目驱动的方法,将理论知识与工程实践相结合,培养学生的知识迁移和工程问题解决能力;创新项目的引入进一步激发学生的创新精神,鼓励他们挑战自我,提出创新方案。同时,多维度的教学评估体系为教学效果提供全面系统的评价、为教学改革提供数据支持和方向指引。尽管在实施过程中面临教学条件限制、资源储备不足等挑战,但通过校企合作、数字技术利用、科学制定创新项目以及多维度评估体系构建等策略,成功提升了学生的学习参与度和创新能力。这一新型授课模式为新工科背景下的工科课程教学改革提供了宝贵经验,有望培养出更多具备专业知识和创新精神的高素质工科人才,为国家的科技进步和社会发展作出重要贡献。

参考文献:

[1]冯君,张俊云,杨涛.新工科背景下土木工程一流课程教学模式改革[J].高等建筑教育,2024,33(3):90-97.

[2]任幼巧.新工科背景下产教融合协同育人机制研究[D].上海:华东师范大学,2023.

[3]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[4]孔珑.工程流体力学:第4版[M].北京:中国电力出版社,2014.

[5]叶静,薛招腾.基于超星学习通平台的线上线下混合式创新教学探索与实践:以化工原理课程为例[J].科教文汇,2024(9):76-79.

[6]苑青,黄金斗,李萍、等,基于MOOC平台的材料科学基础课程混合式教学研究[J].创新创业理论研究与实践,2024,7(3):159-161.

[7]刘亚敏,曹峰,白莉,基于课堂派的BOPPPS模式融入心理健康教育的教学实践与探索[J].中国教育技术装备,2024(8):129-131.

[8]文波,罗芳,陈岩勤,等,雨课堂+思维导图模式在生物技术制药教学中的应用及分析[J].基础医学教育,2024(5):360-366.

[9]张丹,赵薇,刘峥,等,以“工程项目”为任务驱动的教学改革:以流体力学课程为例[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2020.22(2):127-129,136.

[10]任少铎,卡门涡街的成因及虎门大桥的振动分析[J].物理教师,2020,41(9):57-59,61.

[11]贾永霞,彭杰,黄伟希,流体力学教学中的创新与探索课程设计项目[J].力学与实践,2024,46(2):420-426.

[12]张清,种艳艳.论院校教学评价中“专家进校”的评价失真风险及其规避[J].高等教育研究学报,2022,45(3):69-73,79.

[13]WEI C,ZENG X,WANG Z,et al.Construction and research on the evaluation system of university curriculum teaching quality based on analytic hierarchy process[J].Curriculum and teaching methodology,2022,5(12):10-17.

[14]尹慧萍.自制教具在中学物理力学教学中的应用研究[D].岳阳:湖南理工学院,2022.

[15]张志宏,王冲,邓辉.流体力学教学资源库的建设与应用[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2015(9):26-28.

[16]倪宝玉,赵彬彬,廖康平,等,新工科背景下“船舶与海洋工程流体力学"课程改革与创新实践[J].教育教学论坛,2023(46):61-64.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/80613.html