摘要:近年来,中国相继发布多个关于低碳减排的政策文件,展现出国家对低碳减排的重视。钢铁冶金行业作为典型的重工业行业,迫切需要进行绿色低碳转型,而这一目标的实现不仅要求在技术上革新,更需要培养出适应该转型的专业人才。因此,文章探讨了钢铁行业人才培养的新挑战和新需求,分析了高校钢铁冶金专业在“双碳”背景下的人才培养策略:一是全面优化人才培养模式,二是深化产学研合作,三是系统优化课程体系,四是建立完善教学评价体系,以确保教育内容与行业需求高度一致。通过此综合性的措施,培养能够推动行业绿色低碳技术发展的高素质人才。

关键词:“双碳”目标,钢铁行业,绿色低碳转型,人才培养策略,教育系统改革

0引言

随着全球气候变化日益加剧,各国对减少温室气体排放、实现可持续发展的关注正在持续增加。我国是全球最大的钢铁生产国,2022年我国的粗钢产量约10.19亿吨,占全球总产量的一半以上。虽然这一数据代表我国钢铁产量遥遥领先,但也从侧面说明,我国钢铁工业的碳排放量也同样处于全球首列,而且钢铁行业是地球上碳排放量最大的行业[1]。因此,在“双碳”目标下,我国的钢铁行业面临前所未有的挑战与改革压力。“双碳”目标不只是我国响应全球气候变化行动的重要承诺,也是推动中国社会经济结构和高质量发展的重要动力。在传统的高能耗、高排放行业中,钢铁行业的转型升级是一个势在必行的任务,而钢铁行业的绿色低碳转型也对钢铁冶金专业人才表现出新需求。

人才培养是实现行业绿色转型的基础和关键,只有更多的钢铁冶金专业人才参与到钢铁行业的“双碳”转型过程中,才能实现高效率、高质量以及高成功率的转型。人才培养需要教育领域和行业企业的共同努力和紧密合作,但现有的一些教育体系在课程内容、教学方式等方面还未能完全适应行业转型的需求,亟需进行相应的改革和创新。因此,基于对现有教育体系中存在的问题的分析探讨,本文提出了具体的人才培养策略,为钢铁行业的绿色低碳转型提供人才支持和智力保障,为实现中国钢铁行业的绿色低碳目标贡献力量。

1“双碳”目标与绿色低碳钢铁冶金专业的关联

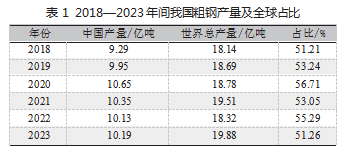

2020年9月22日,国家*席习*平在第七十五届联合国大会上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。“双碳”目标的提出为国内外环境政策和工业转型都带来了新的方向。对于中国来说,“双碳”目标不只是国家履行国际承诺的重要步骤,也是推动国家经济和社会向绿色低碳转型的重要策略[2]。其中,碳达峰意味着我国的碳排放量将在某一时点达到最高峰值后不再增加;碳中和则指以种植森林、碳捕捉和储存技术等措施,实现每年排放的二氧化碳量与吸收的二氧化碳量相抵消,达到净零排放的状态。根据我国的计划,将力争于2030年前达到碳达峰,2060年前实现碳中和。当前钢铁行业是我国乃至全球的主要二氧化碳排放源之一,对生态环境具有较大的影响。近年来,我国的钢铁产量虽然因工信部所提出的压减粗钢产量的要求而有所降低,但总体上来看,整体趋势仍以增长为主,且其产量已连续27年世界第一,占全球总产量50%以上。2018—2023年间我国粗钢产量及全球占比如表1所示。

根据相关研究表明,生产每吨粗钢平均消耗煤炭约0.7~0.8 t、电力约300~400 kW·h,同时伴随大量的废气、废水和固体废物产生[3]。这些废弃物中涵盖二氧化碳、硫化物、氮氧化物等多种有害物质,对大气、水体和土壤均会造成严重污染。因此,钢铁行业的环保压力随着全球气候变化议题的持续升温而不断增加,推动行业加快绿色转型升级已成为迫切需求。结合2022年工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部三部门联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中所要求的“力争2025年,钢铁行业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”[4],更加表现出国家将钢铁行业的转型升级作为一个重要的发展目标,是一个势在必行的任务。

为实现“双碳”目标,钢铁行业也已在采用一系列绿色低碳技术后取得了一些显著进展。一是超低排放技术的推广应用,基于对烧结机、焦炉、转炉等关键设备的改造,实现了工艺排放的大幅度减少;二是能效改造项目的深入实施,例如在高炉炼铁过程中采用高效节能的冲天炉技术、改善高炉喷煤系统、提高原料预热效率等措施,在一定程度上降低了能源消耗和CO2排放量[5]。钢铁行业的绿色低碳转型需要的不仅是在技术上的创新,更离不开钢铁冶金专业人才的培养,新的技术需求推动了对钢铁冶金专业教育的深化改革,同样促进了教育内容和方法向绿色低碳转型。在这一过程中,高等院校和职业技术学校都扮演着关键的角色,其需要与行业企业紧密合作,不断调整和优化课程设置,培养能够适应未来钢铁行业需求的高素质的技术和管理人才。

2钢铁冶金专业人才的培养与其重要性

在全球气候变化的压力下以及我国“双碳”目标的背景下,钢铁企业在追求经济效益的同时,越来越多地将环境效益放在同等重要的位置,这直接推动了对具备环保意识和可持续发展技能的工程师和技术人员的需求。传统的钢铁冶金专业人才培养更多侧重于提高生产效率和技术水平,而现在则迫切需要能够支持行业向绿色低碳转型的专业人才[6],要求在精通传统钢铁生产技术的同时,熟悉环境保护法规、掌握节能减排技术、理解循环经济模式,并能进行碳排放计算与管理。现代钢铁生产更多采用电炉炼钢和连续铸造技术等,这些技术相比传统高炉炼钢更为环保,也更符合低碳发展的要求,因此在社会和行业内,熟悉这些新技术的工程师特别受到企业的青睐。

面对钢铁行业的需求变化,教育体系需要进行相应的调整。在课程内容中,需加强针对绿色技术和环保法规的教学,例如增设或强化与环境工程、可再生能源技术、碳足迹评估等相关的课程,培养学生的环保意识和技术能力。同时与行业密切合作,开展实践项目,增加实习机会,使学生接触到真实的生产环境,了解企业对绿色低碳技术的实际需求和应用[7]。在此过程中,还应加强软技能的培养,以适应全球化的工作环境。在新的培养需求下,为教育改革带来了新机遇。一方面,促进了教育内容与行业需求的对接,增加了教育的针对性和实用性,提升了毕业生的就业率和职业发展潜力;另一方面,随着绿色低碳技术的推广,相关专业的教育与研究也得到了更多的资金支持和社会关注,为教育改革带来了更多的发展机会。

总体而言,在钢铁行业向绿色低碳转型的深入发展下,其对专业人才的需求结构将持续发生变化,相关高校需要不断调整教育策略来适应这种变化,为行业培养出能够推动绿色转型的高素质人才。

3钢铁冶金专业人才的具体培养策略

3.1全面优化人才培养模式以适应绿色低碳转型的需求

钢铁行业从传统生产方式向智能化、绿色化、创新化转型的过程中必然需要新的技术实施。因此,高等院校在制定未来的教育培训计划时,应充分考虑行业的这一转变,进一步明确定位钢铁智能冶金专业的人才培养目标,培养出能够支持这一变革的专业人才。高校应将传统的以技能训练为主的教育模式,转变为更加注重培养学生的综合能力,这种转变意味着课程设置必须突破传统的冶金工程技术,扩展到涵盖环境科学、可持续技术、数字化制造及项目管理等多个领域,帮助学生构建起对行业挑战的宏观理解,并进一步激发其对创新和技术改进的兴趣。为了实现这一教育目标的转变,高校应建设和完善校内外的实训平台,使之成为学生学习现代钢铁制造技术的实验基地。这些实训平台应配备最新的工业设备和模拟系统,以便学生能够在真实或近真实的工作环境中学习和实践,让学生将课堂上学到的理论知识付诸实践,更好地理解这些技术在实际生产中的应用及其对环境的影响。在此过程中,高校还应积极推广第二课堂和第三课堂的教育模式,鼓励学生参与到更多的校外实践和创新项目中,帮助学生提升自身的专业技能,并在解决实际问题的过程中培养团队合作和领导能力。通过体验真实的实践经历,让学生更全面地了解行业需求,为未来的职业生涯打下坚实的基础。

3.2深化产学研合作,增强学生的行业适应性和实战能力

学校应采取多元化的教学策略,确保学生在掌握理论基础的同时,具备应对行业挑战的能力。学校可以定期邀请行业专家、知名企业家和技术骨干到校开展专题讲座和研讨,以经验传授的方式提高教学质量和学生的专业素养。专家可以向学生传授最新的行业知识和技术,还可以分享其在实际工作中的经验和见解,这对开阔学生的视野、激发创新思维具有重要的价值。在这种近距离的交流过程中,学生能够及时了解行业的最新动态和未来趋势,使其对未来的职业路径具有清晰的认识。讲座内容可更多地涵盖绿色低碳钢铁冶金的相关实践知识,让学生了解最新的低碳减排的绿色钢铁冶金技术,帮助其建立以绿色低碳为原则的行业发展理念,树立降低碳排放、促进行业绿色发展的核心目标。

3.3系统优化课程体系,提升教育的行业适应性和职业针对性

为了提高人才培养方案的精确性与实效性,学校还需采取一系列的综合措施构建与时俱进的课程体系,从普适性、专业性到职业性逐步全面深化,不断调整和优化课程体系以满足快速变化的行业需求。教师应整合并动态更新教学资源,如利用多媒体信息技术、及时了解行业最新动态、组织学生参观工厂以及与行业专家的面对面交流等,通过这些方式,让学生在学习期间始终保持与行业发展同步,深化其对先进技术和关键工艺的理解,为将来的职业生涯做好充分的准备。在这一教学体系中,将职业教育理念融入专业课程是强化课程职业性的关键。教师应设计能够系统培养学生职业技能和理论知识的课程,并以实际案例分析、项目驱动的学习和技能实训等形式,加深学生对知识的理解,优化他们的创新和实践成果,使学生的能力和知识结构能够满足行业以及时代的发展需求。同时,需要定期对教师队伍进行专业知识的培训,做到与行业发展与时俱进,摒弃过时的教学思想和方法,在教学中引入新的科技成果和工程实践,使课堂教学更贴近实际工程问题,提高学生解决复杂问题的能力。

3.4建立全面的教学评估体系,优化教学质量评价方法

教学质量评价是提升教学水平和制定改进策略的重要依据,其必须具备科学性和全面性。因此,在钢铁冶金专业人才的培养过程中需要建立一个完善且科学的教学评价体系,以确保教学质量能够得到持续提升。教学质量的有效评价需要采取多维度的评价方法,包括以下方面:

(1)过程评价与结果评价结合。教师应注重教学过程中的每一个环节,实现从课程设计、教学实施到学生学习的全过程监控,以课堂观察、教学日志、学生课堂表现记录等方式关注教学效果和学生学习成果,并利用期末考试成绩、课程论文、项目报告等方式进行评估。

(2)多元化评价主体。采用学生、授课教师、同行专家、教学督导、毕业生、用人单位等多方面的代表性主体进行教学评价。其中,学生、授课教师以及同行专家和教学督导,主要对教师的现场教学效果进行评价和提出建议;毕业生则结合在实际工作中参与项目的经验,对教学内容和评价指标提出改进意见;用人单位则依据毕业生的能力表现,对教学目标和评价指标提供反馈。

(3)定性与定量评价结合。利用教学反思、教学案例分析、学生反馈等方式,对学生所经历的教学过程进行深入剖析,找出其中的潜在问题,并提出改进措施。以数据分析的方法,统计学生成绩、学习进度和出勤率等数据,进而评估教学效果。

(4)即时反馈与阶段性评估结合。在每节课后或每个教学单元结束后,及时收集学生反馈,并根据反馈及时调整教学内容和教学进度。同时,在学期期中和期末进行系统性评估,分析教学效果和学生进步情况,形成阶段性总结和改进计划。

4结语

面对全球碳减排的压力,钢铁冶金行业正处于关键的转型时期,绿色低碳技术的发展和应用正成为整个行业可持续发展的关键。在此背景下,能否培养更多专业的相关人才直接关系到行业是否能有效应对环境挑战,实现技术和管理的现代化。在这一过程中,高校扮演着基础而又关键的角色,基于对课程内容的更新、实践教学的加强以及与行业的紧密合作等对策,其为钢铁行业培养出能够驾驭新技术、熟悉环境法规、具备可持续发展思维的专业人才。同时,企业和政府也要提供必要的支持和资源,建立更多的培训项目,提供更多学习新技术的平台,激发和释放人才创新潜力和创造活力。展望未来,钢铁行业的绿色转型需要持续深化,不仅是技术层面的革新,更是对行业生态和企业文化的全面改造。同时,教育改革应更加注重与行业需求的对接,确保人才培养的针对性和实效性,为钢铁行业的可持续发展提供坚实的人才保障和智力支持。

参考文献:

[1]熊书玲,郑佳,康凯,等.“双碳”目标下全球钢铁资源循环回收利用技术发展态势研究[J].全球科技经济瞭望,2023,38(5):48-55.

[2]薛英岚,张静,刘宇,等.“双碳”目标下钢铁行业控煤降碳路线图[J].环境科学,2022,43(10):4392-4400.

[3]汪旭颖,李冰,吕晨,等.中国钢铁行业二氧化碳排放达峰路径研究[J].环境科学研究,2022,35(2):339-346.

[4]工业和信息化部,发展改革委,生态环境部.关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见:工信部联原〔2022〕6号[A].北京:工业和信息化部,发展改革委,生态环境部,2022.

[5]张寿荣,潘国友,柳萌.“双碳”目标下我国炼铁技术发展路径[J].炼铁,2022,41(6):1-7.

[6]姜国庆,黄静.钢铁冶金虚拟仿真系统在黑色冶金技术高技能人才培养中的应用[J].中国教育技术装备,2019(12):43-44,47.

[7]彭志伟.融合基础课程与实践教学,提升学生工程创新能力:以中南大学矿物加工工程专业(团矿方向)为例[J].创新与创业教育,2019,10(3):146-148.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/79823.html