[摘要]在现代社会,工件的创作被分为两个阶段。第一阶段,要在设计过程中形成创建工件的概念,并对其进行描述或建模。第二阶段,即工件将在制造过程中完成,从而得到实际的、可以投入使用的产品。工程系统信息化多态建模是本文研究的重点。本文阐述了设计者对模型描述的灵活性要求。由于现有的建模系统不能提供这种灵活性,本文针对如何改进这一点提出了建议。

[关键词]信息化多态建模,子系统,优化

1绪论

1.1研究背景

产品的功能性和可靠性在很大程度上是在设计过程中被决定的,创新也在很大程度上取决于设计过程。因此,一个工业公司为了保持竞争力,关键在于掌握设计要点,以及不断改进设计过程。本文着重论述了多态建模在信息工件加工过程中的重要性以及设计方法,以优化受控机电设计为例[1]。

1.2研究内容

建立一个真实世界的模型,连续时间系统涉及一组状态变量x和一组系统相关变量(可能是时变的)以及环境变量u。这些关系应该在任何时候都得到满足。根据定义,模型的结果是一个抽象的现实世界的系统,在这个意义上,它打算只纳入与利益相关的系统性质,并给定问题背景。如果这个意图得到满足,也就是说,如果我们有一个称职的系统模型,我们就可以根据这个模型对现实世界的系统进行推理并得出结论。

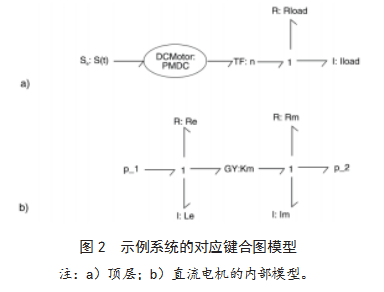

在基于计算机的建模系统中,模型的分解、分类和表示由维护模型的数据结构决定。数据结构是根据计算机科学中可用的结构原理或实现技术设计的。因此,模型在基于计算机的建模工具中的形式受系统中包含的实现技术的影响。本文通过模型对此进行了分析。该分析通过显示特定示例系统在包含所考虑的实现技术的系统中的形式来说明。示例系统为直流电机,由直流电源供电,驱动与飞轮(负载)相连的齿轮箱[2]。直流电机模型包括电感和电阻以及机械惯性和摩擦。该模型的不同形式见图1。

在键合图方面,该模型如图2所示。注意,通过指示的参数,键合图表明所有元件(电压源除外)都被认为是线性和时不变的。

当一个真实系统被适当地分解,子系统将会被有意义地分类,一个有意义的系统被建立时,模型被创建的目的将会更容易实现,并且评估能力的提升也不那么困难。以两种不同形式的模型为例,即(数学)系统特征和键合图。系统特征f(x,u,t)可以被看作是模型的最直接、最简单的形式。具有这种内部结构的模型没有明确地将分解纳入子系统及其分类中去,而是用数学方程表示。虽然这种形式的模型可以通过计算来解决问题,但它不太适合于前面的步骤,即获得复杂系统的良好模型;它不会提供太多的见解,也不容易被理解。

2多态建模

分类不被正确支持的基本原因是继承机制支持抽象,但导致类型没有完全指定。换句话说,抽象和类型化的结合限制太大了。一旦清楚了这一点,解决方案就很简单了:应该定义一个抽象屏障,将子类型继承的(泛型)子系统定义的属性与不继承的属性分开。抽象屏障的这种用法类似于计算机科学中被称为模块化的技术。模块化是一种程序结构原则,因此在MODULA–2中得到了广泛应用。

本文将抽象障碍定义为子系统的本质属性和附带属性之间的分离。本质属性是子系统的“典型”属性,即对子系统进行分类所必需的属性。基本属性在子系统类型中定义,并由子类型继承。相比之下,子系统的附带属性不是典型的,可以采取不同的形式。附带属性不再在子系统类型中定义,因此不再继承,而是在子系统类型的规范中定义。这表明一个完整的模型将为每个子系统展示两种选择:由类型反映的基本属性和由规范反映的附带属性。此外,一种类型可以具有多个规范。

一个类型可能有多个规范的主要原因有两个。第一,这是因为一个规范比另一个规范更详细地描述了子系统的行为,即它们具有不同的分辨率。以PMDC电机为例,其既可以定义仅包含回转器的规范,也可以定义包含机械和电气“寄生效应”的规范。第二,类型具有不同行为的实例,尽管行为不重要。例如,库仑摩擦和粘滞摩擦用不同的本构方程来描述,但都规定了机械摩擦。应该为模型中的子系统选择哪个规范,这取决于使用模型的上下文[3]。

多态建模是建模过程中模块化和子类型化的结合应用,即将子系统描述划分为子系统类型和子系统规范,并用一个或多个指定的其他类型表示子系统类型。在本文中,考虑了一种特殊的子类型,即单一继承:一个子系统类型是另一个子系统类型的特殊化,并继承其定义。单一继承是最简单、最直接的子类型化形式。

多态建模的概念很有用,因为它通过泛型和特定类型改进了子系统的分类;它通过分别描述基本模型来完成模型的表示附带特征;它进一步增强了重用,因为子系统类型和子系统规范可以单独重用;它使子系统库能够以一种层次结构进行组织,这样子系统就可以逐步向下进行专门化。

3研究结论

3.1支持进化模型构建方法

尽管建模和设计是递归和交互的过程,但全局工作方向是向下的:通常从将顶层模型分解为子系统开始,然后在下一步通过再次分解这些子系统来进一步开发,以此类推。因此,模型的结构层数逐渐扩大。这正好映射到模块化:第一步,确定顶层模型的子系统类型;第二步,根据底层子系统类型等描述每个子系统的适当规范。多态建模系统将类型和规范分开,因此非常适合自上而下的方法。

通过这种方式,可以使模型具有不同意义。首先是非详细级别定义属性,其次才是更具体的属性。在单态类型的情况下,这种方法不能被支持,因为为了确定子系统的类型,必须对内部结构进行选择。一开始可以忽略内部结构(即使用内部结构为空或完全错误的类型),然后进行调整。但这更像是一种绕过缺乏支持的方式。人们必须付出巨大努力才能获得相关类型的可重用属性。另外,内部结构为了不丢失空的或旧的类型,必须建立有新的标识的类型。

3.2分层子系统库

以继承的形式进行模块化和子类型化对基于计算机的建模工具库有重要的意义:对于每种类型都被组织在一个层次结构中,列出可用的规范。通过这种方式,多态建模对库中包含的子系统集合施加了一致的结构。请注意组织键合图元素层次结构的其他方法可以是所考虑的工程系统的多态建模。

类似于编程中的情况,我们期望重用公共属性的容易性是由连贯结构提供的清晰性和概念简约性所附带的。就模型库而言,多态建模的主要优点不是额外的可重用性,而是库的结构使得通过层次结构很容易理解和维护。尤其是当库中的模型数量很大时,例如在OLMECO项目中,这一点非常重要。

4设计问题

在基于计算机的系统中结合多态建模会引起一些系统设计问题,需要在考虑实现之前进行讨论。这是本论文的主题。

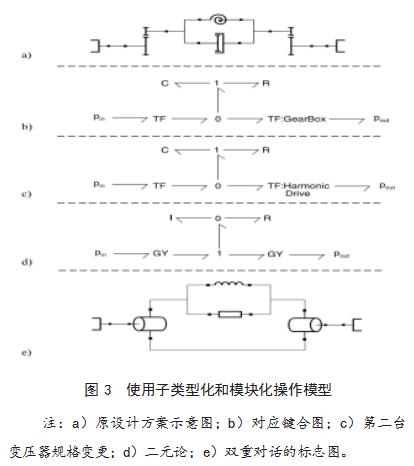

看待类型的一种方式是说它是子系统的内部世界(即其内部结构)和外部世界(即包含它的模型)之间的接口层。因此,类型的作用是在这两个世界之间执行正确的交互。如果交互完全基于端口,则类型定义中包含的特征始终与子系统的端口相关。因此,子系统描述中抽象屏障的方便位置是在端口定义和子系统定义的其余部分之间。图3中也提出了这一点。

因此,规范的描述与非模块化的子系统描述类似,只是端口定义被类型声明替换。

5结论

在基于计算机的建模工具中应用参数化和类型化是有用的,因为这些技术支持层次化建模,并提供显式分类的、封装的、可重用的子系统。除此之外,基于端口的接口通过允许在建模中使用面向对象的方法而不是面向过程的方法,并通过使模型能够表示为互连子系统的网络,来改进建模支持。其与键合图建模一样,包含参数化、类型化和基于端口的接口的建模工具可以完全支持网状结构。

然而,键合图模型中常见的分类并没有得到充分的支持。这是因为在这些系统中,子系统类型是单态的,即不能定义泛型子系统。子类型和继承的使用,如SIMULA中引入的和面向对象编程中的common,并不能解决这个问题,因为子系统的内部结构通常不能抽象为泛型子系统类型。只有将子类型化与模块化相结合,才能描述通用子系统。模块化意味着子系统定义分为两部分:一个类型定义基本属性,以及定义附带属性的规范。通过允许一个类型具有多个规范令子系统类型变得多态。因此,模块化和子类型化的结合称为多态建模。

多态建模使计算机的系统能够更充分地支持分类。此外,还增强了子系统的表示和重用。多态类型产生一个层次化的子系统库。这一点的重要性主要在于它提供了一个概念清晰、连贯的结构。此外,它们使建模系统有可能符合模型构建的进化本质。它们促进了模型的操作,比如创建备选方案和键合图模型的对偶。

在应用多态建模时,模型生成器面临两个新问题:①新的子系统定义是实例化还是现有类型的子集?②如何建立子系统类型的层次结构?与这些问题有关的主体已经在全球范围内引起广泛关注,未来将会就如何处理这些问题制定更多的制度,从而不断优化建模。

主要参考文献

[1]汤东旭,张庆良,刘祥兵,等.关于多功能液压支架拖运车的电控系统设计[J].煤矿现代化,2022(1):82-84.

[2]陕建光.智能化掘进机电控系统设计及关键技术研究[J].机械管理开发,2023(10):148-150.

[3]DESTERCKE S,SALLAK M.An extension of universal generating function in multi-state systems considering epistemic uncertainties[J].IEEE Transactions on Reliability,2013,62(2):504-514.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/guanlilunwen/78565.html